読書の秋の由来とは?「好きな本診断」と「読書ノート」で読書を楽しもう!

公開日:2021.10.22

最終更新日:2024.11.13

この記事は3148文字です。

約3分で読めたら読書速度1200文字/分。

みなさんは「読書の秋」の由来を知っていますか?

暑さが和らいで、集中しやすい気候だから…というだけでなく、実はもっと深い理由があったのです。

この記事では、「読書の秋」の由来と、新しい本のジャンルに出会えるかもしれない「好きな本診断」、読書の記録をするための「読書ノート」を紹介します。

「読書の秋」の由来とは?

「読書の秋」の由来は、中国の唐時代の詩人 韓愈(かんゆ)[768~824年]が読んだ漢詩が元になっていると言われています。

符読書城南

時秋積雨霽

時、秋にして積雨(せきう)霽(は)れ

新涼入郊墟

新涼(しんりょ)郊墟(こうきょ)に入(い)る

燈火稍可親

灯火(とうか)稍(ようや)く親しむ可(べ)く

簡編可卷舒

簡編(かんぺん)卷舒(けんじょ)す可(べ)し

出典:韓愈「符読書城南」(『全唐詩』341巻)

意訳すると、

初秋の涼しさが郊外の丘にも広がり始める

秋の夜にはようやく灯りを親しむことができるので

書物を広げて読書を進めることができる

この漢詩から、「燈火(とうか)親しむべし」という言葉がやがて日本に伝わり、“秋の夜は灯りをともして読書をするのにふさわしい”というイメージになったと言われています。

読書週間はいつからはじまったの?

「読書の秋」だから「読書週間」が開催されている…と、いう訳ではないようです。

読書週間の歴史

終戦まもない1947年(昭和22)年、まだ戦火の傷痕が至るところに残っているなかで「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」という決意のもと、出版社・取次会社・書店と公共図書館、そして新聞・放送のマスコミ機関も加わって、11月17日から、第1回『読書週間』が開催されました。

そのときの反響はすばらしく、翌年の第2回からは期間も10月27日~11月9日(文化の日を中心にした2週間)と定められ、この運動は全国に拡がっていきました。 そして『読書週間』は、日本の国民的行事として定着し、日本は世界有数の「本を読む国民の国」になりました。

読書週間は、70年以上も前から始まっていたのです。

第77回である今年の読書週間の標語は「私のペースで しおりは進む」です。

自分のペースで読書を楽しめるといいですね。

また、読書週間には全国で読書行事が行われます。

昨年・2022年は行事主催者数が過去最多の1948となり、今年も多くの行事が開催されると思われます。

標語にちなんだものや、時代性を感じるものなど、テーマも様々です。

自宅近くの図書館では何が開催されるのか、調べてみるといいかもしれませんね。

今までに読んだことない本を読んでみよう!

本は内容やテーマによって、さまざまな「ジャンル」に分類されています。

いつも同じような本を読んでいるひとは、いつもと違ったジャンルの本に挑戦してみるのもいいですね。

速読情報館では、「好きな本診断」ができます。

まずは自分の好きな本を知ってみましょう!

速読情報館で紹介してる ジャンル一覧

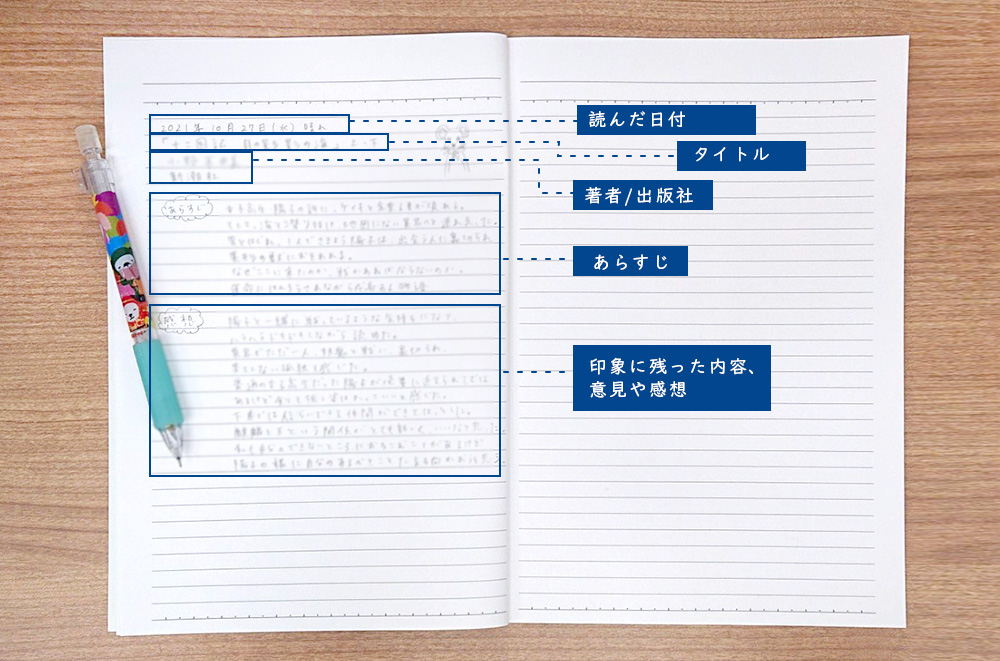

読書ノートを作ってみよう

本を読んだら、読書ノートを書いてみませんか?

読んだ内容や感想を記録することで、記憶の定着や、要約する力も身につけられるでしょう。 読書ノートはコツコツと続けることが大切です。読書感想文のような長文ではなく、思ったことを短く書いてみましょう。

書く内容

・読んだ日付・本のタイトル

・著者/出版社

・あらすじ

・印象に残った内容、意見や感想

手書きでノートに書いている人や、最近ではSNSに記録代わりに投稿するアカウントも見かけられますよね。

自分にあった方法で読書記録に挑戦してみてください。

読書をするメリット

読書のメリットは、語彙力や読解力を鍛えられるといった学力面だけではありません。

例えば、30分の読書(ただし強い感情を呼び起こさないもの)ではストレスの軽減効果があることが報告されています。

海外では読書を心理療法の一環として活用する「読書セラピー」も広まっているそうです。

勉強のため・学力のためと考えると苦手意識に繋がってしまうので、まずは楽しく本を読むことを意識できるといいですね。

速読で読書量を増やす

もっとたくさんの本を読みたい!と思った方におすすめなのが「速読」です。

「速読」という言葉を聞いたことはありますか?

文字の通り「本などを速く読むこと」です。

パラパラとページをめくるだけで読める姿を想像するかもしれませんが、日本速読解力協会の「速読」トレーニングはそうではありません。

内容理解をともなった速読のトレーニングが可能です。

速ドッグロボ

一人ひとりの読書速度に合わせた速読トレーニングを通して、文章や資料などのたくさんの情報を処理する「読む力」を鍛えます。

また、言葉の意味や働き、文章の仕組みを正しくつかみ、内容を理解する基礎的な「読解力」も培っていきます。

開講教室は全国にあります。体験を行っている教室もあるので、検索してみてください。

速ドッグロボ

自宅で手軽に速読トレーニングを行えます。

パソコンやiPadを使って、業務効率改善や読書量アップに役立つ様々な能力を鍛えることができます。

お得なパックもあるので、利用してみてください。

まとめ

読書を楽しんで、新しい自分に出会おう

- 読書の秋は中国の唐時代の漢詩「燈火(とうか)親しむべし」が由来と言われている

- 読書週間は1947年から始まった

- 速読情報館では「好きな本診断」ができる

- 読書ノートで記録すると記憶や要約の力アップにもつながる

「好きな本診断」で好きなジャンルを見つけたら、図書館や本屋さんに出かけてみるのもいいですね。読書の秋に素敵な本に出会ってください。

関連キーワード