【小学生低学年】算数でつまずきやすいポイントは?学年別のアドバイス

公開日:2024.12.10

最終更新日:2025.03.13

この記事は4190文字です。

約3分で読めたら読書速度1200文字/分。

苦手科目として挙がりやすい「算数」…学年が進むにつれて学習内容も難しくなるので、低学年からしっかりと基礎を固めて、なるべく早く苦手意識をなくしていくのが大切です!

今回は低学年で算数につまずかないためのポイントをお伝えします。

目次

【小1】この先の算数学習のための土台を作る

「計算」を理解する

小学校入学後は数字の書き方を学びます。書くことに慣れてきたら計算をしていきます。

「足し算」「引き算」を習っていきますが、繰り上がり・繰り下がりへステップアップするためにも、「10のまとまり」を意識して理解することがポイントです。

おはじきや数え棒を活用して、数だけではなく「数のまとまり(数量)」がわかるようにしておくことが大切です。

繰り上がり繰り下がり計算がつまずきポイント

前述したとおり、繰り上がりと繰り下がりでつまずかないためには、「10のまとまり」を意識しておくことがポイントです。

足すと10になる答え、引くと10になる答えなど、最初はおはじきや数え棒を使いながら計算をしていき、ゆくゆくは頭の中でイメージしながら計算できるようにしていきましょう。

1年生のうちに1桁の数で繰り上がりと繰り下がりを習得しておかないと、2年生になって2桁の計算で理解できなくなってしまいますので、できるようになるまで繰り返し計算することをおすすめします。

【小2】ポイントは九九の習得

この先の算数・数学の基礎になる九九

2年生の算数でもっとも重要な九九は、3年生以降の算数や中学生以降の数学の基礎にもなります。

九九は暗記することが大切です。完璧に覚えられるまで繰り返しましょう。

掛ける数と掛けられる数を逆にしてみる、式をランダムに出題してみる、答えを伝えて式を言ってみるなどして、訓練するのも良いでしょう。「九九81、九八72…」のように「終わりから言う」のもいいトレーニングになります。

注意すべき点は「順番に覚えないこと」です。

お風呂に入っているときや隙間時間などで暗唱するうちに、自然に覚えることができます。

筆算は「タテ」をそろえる意識をする

2年生になって2桁の計算をするようになると、筆算を用いるようになります。

「せっかく計算したのに、途中で計算間違いをして答えが違っていた」というケースはよくあります。

筆算をするときは「タテ」をそろえる意識をしながら、まずは数字がずれないようにします。

うまくそろえられない場合は、マス目のあるノートで1マスにつき数字をひとつ書くことを注意しながら、筆算を書くと良いでしょう。

慣れてきたら、マス目がない紙での筆算にも挑戦してみてください。

【小3】割り算や小数などで複雑に

九九を理解できていないと割り算はつまずく

小3で習得する割り算は、2年生の時に習得した九九を暗記していないと問題を解き進めることができません。

もし割り算でつまずいたら、九九を暗記しなおすところから始めてみましょう。

九九を完璧に覚えているか、答えから式を導き出せるか、順番に覚えていないか等、九九の出し方を工夫してみると、どこで九九が抜けているかを見つけることができます。

「割り算」のイメージがなかなかわからない場合には、小さな数を例に出して、おはじきを使ってイメージを作り上げると良いかもしれせん。

抽象的な分数や小数は理解が難しい

分数や小数は子どもにとって日常的に触れることが少ないので、イメージしにくく理解もしにくい分野です。

例えば小数は定規を使って数字を確認してみるのが最も身近に小数に触れられるのでおすすめです。意外と身長や体重で目にしている子も多いですよ。

分数はピザを想像するとイメージしやすいです。例えば1枚のピザを6等分にカットすると1ピースは6分の1だとわかりやすいですよね。

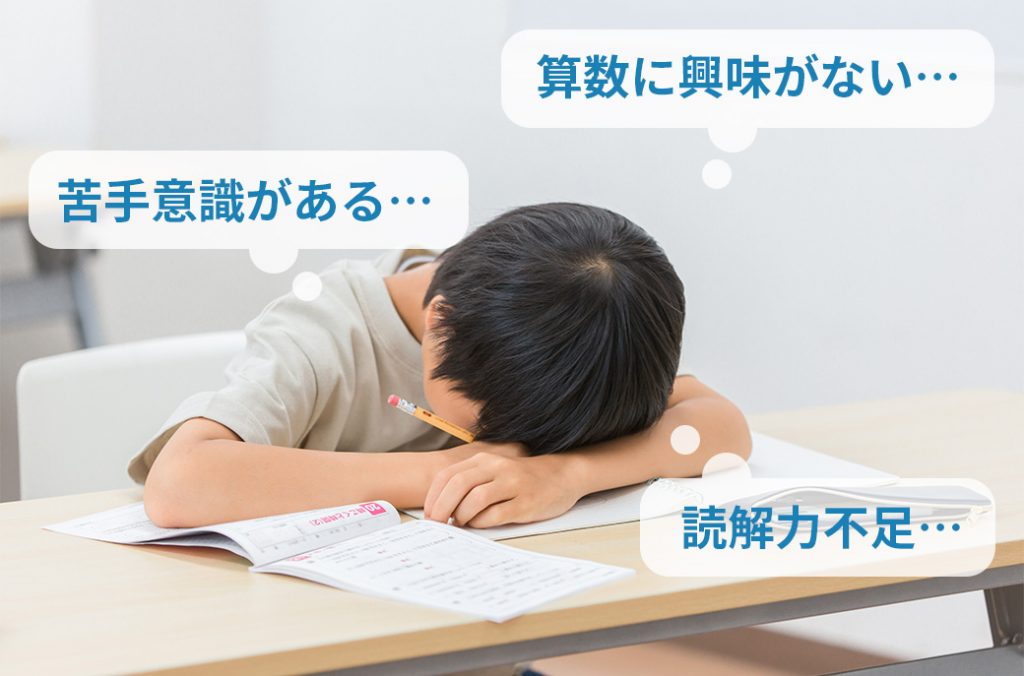

算数でつまずいてしまう理由とは

算数の勉強をする上で一番厄介なのが「算数が苦手」と感じてしまうことです。

苦手を感じてしまうのはなぜでしょう。どのようにしたら前向きになるのでしょうか。

算数が好きになれない・興味がない

興味を持てないものに関して好きな気持ちを持つことは難しいです。

算数の面白さや楽しさを感じられず、算数の勉強から遠ざかってしまった結果、学習内容がどんどん難しくなってついていけなくなり、算数が苦手になってしまうこともあります。

算数に興味を持つためには、数字を身近に感じることがポイントです。

好きなものや身近なものと算数をからめることで、興味をもつきっかけになります。

子どもの好きなものに、数字と関連することがないか考えてみましょう。

過去のつまずきが原因で苦手意識がある

過去に習った単元の中でつまずいたことが原因で、算数に苦手意識をもってしまうことはよくあることです。

しかし、そのままにしておいては、苦手意識を克服するどころか、つまずいた部分に関してもずっと克服できないままになってしまいます。

つまずいた部分をもう一度振り返って、なぜつまずいたのか、どうすれば解けるのかを、子どもがしっかり理解するまで追求してください。

学年が変わるタイミングや夏休みなどの長期休暇の間を利用するなどして、過去の単元を復習するのも良いでしょう。

文章問題に必要な読解力が不足している

「計算は得意だけど文章問題が苦手」という子どもは多く、理由として「文章を読むのが苦手」ということが挙げられます。

それほど長い文章ではなくても 、内容を読んで理解する力が足りていないために、文章問題が解くことが苦手に感じてしまうのです。

国語だけでなく、算数にも読解力が必要です。

一番身近にできる対策としては、やはり「本を読むこと」です。

特に低学年の文章問題は「誰が何をした」といったストーリー型の出題形式になっているので、日ごろから物語が書かれた本を読むことで読解力を育むことができるでしょう。

低学年のうちは、読んだ本の感想を聞く中で、「誰が何をした」を正しくとらえることができているかをチェックするのもよいでしょう。

算数でつまずかないために家庭でもできること

前述した学習のポイント以外でも、算数でつまずかないために家庭でできることもあります。

日常から実践してみてくださいね。

字をきれいに書く練習をする

意外だと感じるかもしれませんが、算数のつまずきポイントのひとつとして「字をきれいに書いていない」ことも挙げられます。

字をきれいに書いていないと、計算式や筆算のときに自分が書いた途中の数字を読み間違えてしまい、計算ミスにつながることもあります。

単純なミスではありますが、算数へのモチベーション低下につながりかねません。

しっかりとした筆圧で読みやすく、丁寧に書けるように意識をすることも、算数でつまずかないためのポイントです。

「計算だけは完璧だ」という状況をなるべく早い段階で作る

高学年になると少し複雑な文章問題が出題されることもあります。

計算が完璧にできる状態であれば、計算式を立てることができるとその後の処理で間違えることはありませんよね。

計算式はあっているけど途中式をミスして答えを間違える…というのはとてももったいないことです。

何度もお伝えしていますが、低学年で習得する計算は、算数・数学の基礎の部分になります。

まずは計算をしっかりと習得すること、そして計算ミスをしないことを意識すれば、正答率も上がってきますし、応用問題も解けるようになります。

深く考え抜いて解決する力を養成する「算数的思考力講座」

2025年春に 「算数的思考力講座」 をリリースしました。

基礎となる計算を瞬時に処理できる力を伸ばし、その土台をもとに、より高度な思考力問題に挑戦します。

- 算数的思考力講座【小学生】 総合的な思考力を身につけ、算数・数学が得意に

- 体験できる教室を探す 全国マップからお近くの教室を検索できます

まとめ

算数のつまずきはそのままにしない!

低学年のうちから積み上げて、算数・数学の土台をつくる

- 過去につまずいた単元はしっかり理解できるまで追求する

- 九九はこの先の算数と数学の基礎になるので暗記して必ず習得する

- 計算ミスを減らすために「字を丁寧に書く」こともポイント

低学年の算数は、学年別に押さえるポイントはあるものの、一度つまずいてしまうと学年が上がったときに理解できない単元も多いです。一番大切なのは、「つまずいたと分かった段階で、わからないままにしないこと」です。

算数は積み上げの教科です。「わかる」「できる」ポイントを積み上げながら、学年が上がっても算数を解けるように、苦手意識やつまずきポイントを早い段階で解消していきましょう。

監修

安田 哲

一般社団法人 日本速読解力協会 理事

約20年間にわたり首都圏大手進学塾の現場の最前線で、英語・国語を中心に指導。中学受験・高校受験の難関校への多数の合格者を輩出。科目の内容の指導だけでなく、家庭学習管理、生徒・保護者の皆様との面談を多数行う。大学院では言語学を専攻、英語以外の言語に関しても幅広い知識を有する。