日本人は理数系の科目が得意!?~国際教育動向調査(TIMSS)で日本は世界5位以内~

公開日:2021.01.07

最終更新日:2021.07.21

この記事は3450文字です。

約3分で読めたら読書速度1200文字/分。

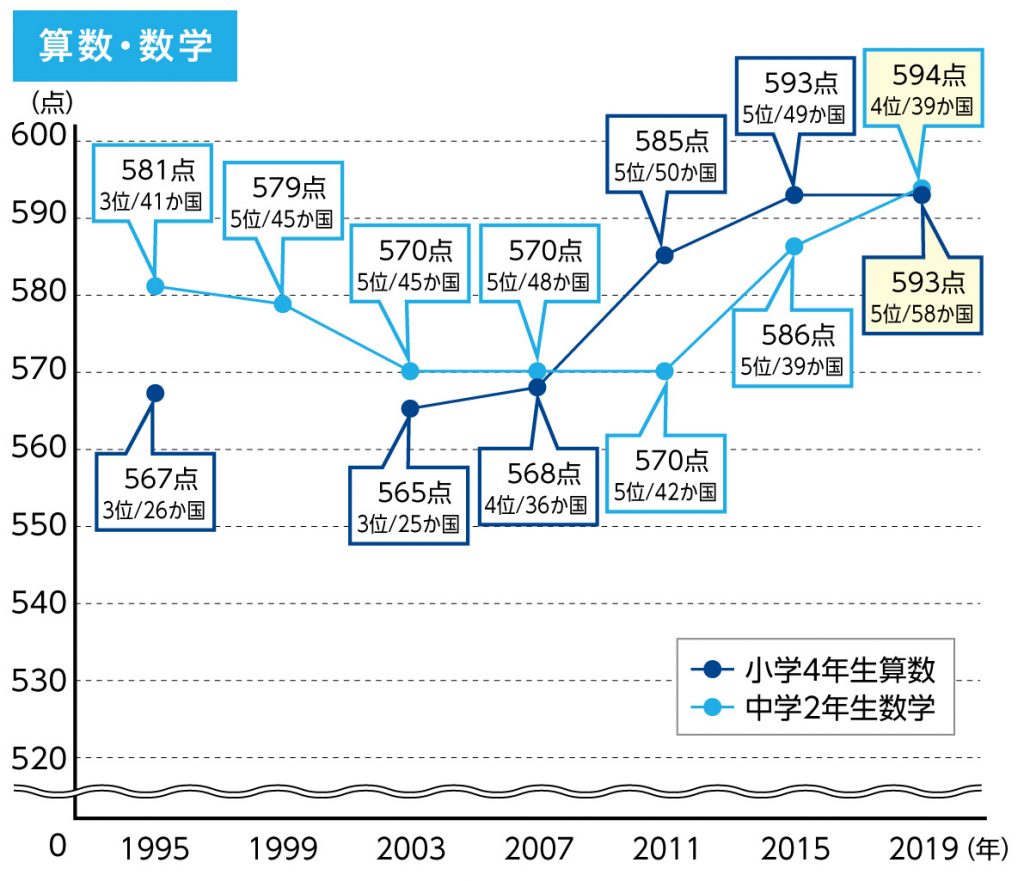

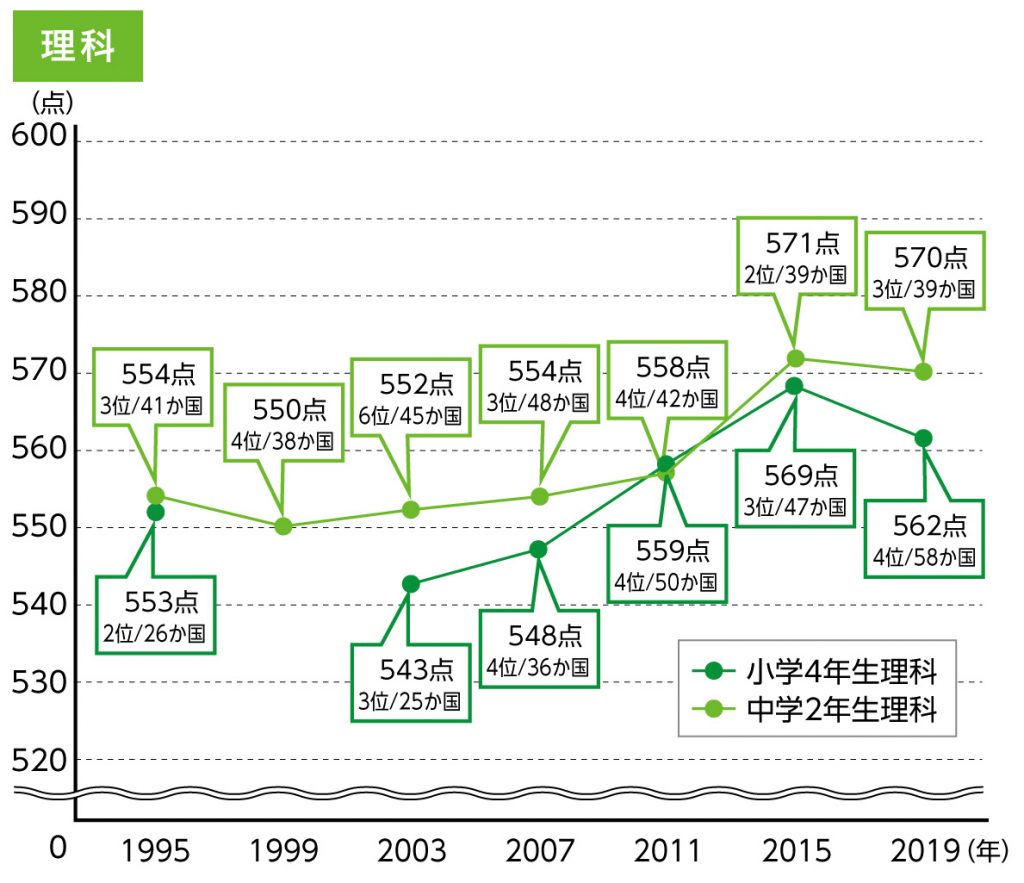

小中学生の算数・数学・理科の教育到達度を測る「国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)」の2019年の調査結果が12月8日公表され、日本は算数・数学・理科の全て教科において世界で5位以内に入りました。

世界的に見ると大変高い水準ですが、その一方で記述式の問題生徒率が低下しているという結果も。

今回は、「国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)」の結果と、理数系科目の記述式問題への対応についてお話します。

目次

国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)って何?

4年ごとに実施している、算数・数学、理科の教育到達度を国際的な尺度で測る国際的な調査

国際教育到達度評価学会(IEA)というところが1964年に数学調査を実施したことから始まり、1970年には理科調査、1995年以降からは数学と理科の調査が同時に実施されています。

調査対象は主に小学校4年生と中学校2年生で、2019年の調査には、小学校は58か国・地域、中学校は39か国・地域が参加しました。

調査をする目的として『初等中等教育段階における児童生徒の算数・数学及び理科の教育到達度を国際的な尺度によって測定し、児童生徒の学習環境条件等の諸要因との関係を、参加国/地域間におけるそれらの違いを利用して組織的に研究すること。』とされています。(文部科学省HPより)

つまり、『世界の小学生、中学生にどれほど算数・数学・理科について教育が行き渡っているかを調査することで、学習環境などの関係性を研究する』ことが大きな目的です。

どんな問題が出題されるの?

例えば小学4年生では、表を棒グラフにした時の縦軸の目盛りに当てはまる数字を答える問題が出題されて、正答率が国際平均では34%と低い結果になったことに対して、日本は88%で首位になりました。

授業内でグラフを作成している経験が、今回の結果につながったと言えるでしょう。

速ドッグロボ

2019年の日本の順位は?

2019年は、小学校理科の平均得点が7点下がってしまいましたが、小中学校ともに算数・数学・理科の全教科において5位以内に入るという素晴らしい結果になりました!

記述式問題の正答率が低下…

日本も結果だけみると大変優秀なのですが、今回の調査で『記述式問題に弱い』ということが判明しました。

毎回同じ問題を出題して結果を比較する『同一問題』において、国際平均に対し日本は低い結果が出ました。

中学2年生 理科

真空状態のガラス容器に入っている携帯電話の着信音は容器外に聞こえるか、そしてその答えに対する理由を記述する問題で、国際平均が38%に対して日本は56%。順位だけ見ると4位と好調ですが、首位の台湾(正答率78%)には大きく引き離される結果が出ています。

文部科学省の国立教育政策研究所の担当者は「音が空気を振動させて伝わることを理解し、どう表現するかが問われている。記述式問題は選択問題と比べ比較的正答率が低く、思考力や表現力などの育成が今後の課題となる」と述べられています。

速ドッグロボ

読解力を高めるには

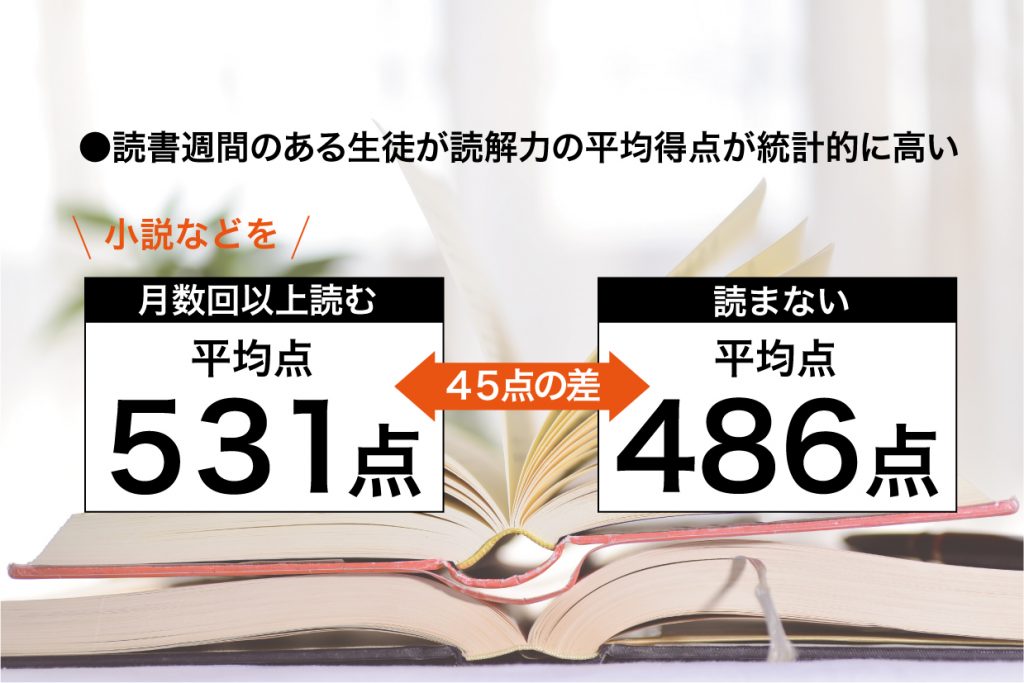

普段の読書量が読解力の差に関係する!?

2018年実施のPISA(国際学習到達度調査)では、日本の高校生の読解力の世界順位が、2015年調査では15位まで急落しました。(2012年調査では4位、2015年調査では8位)

また、小説などを月数回以上読む生徒の平均点は531点で、読まない生徒より45点高く、新聞を同頻度で読む生徒の平均点も、そうでない生徒より33点高い結果となりました。

読解力低下の結果には、読書量の減少も影響しているようです。

読書習慣を身につけて読解力を高めよう

- まずは1日10分、1ヶ月に1冊など、目標を決めて読書習慣を身につけましょう。

- 様々なジャンルの本に触れて、語彙力を増やすことができます。

- 本を読んで考えたことや感想を友だちや家族と話すことで、まとめる力を身につけよう。

思考力、表現力を高めるには

新学習指導要領でも掲げられている『思考力・判断力・表現力』

2020年度から実施されている小学校の新学習指導要領の「3つの柱」の中ひとつとして、『思考力・判断力・表現力(未知のことにも対応できる)』ということが掲げられています。

その学習指導要領に基づいた各教科の教科書も「未知の課題を解決する方法を模索して、解決へと導く力」を養う内容の問題を提示することで、「3つの柱」の「思考力・判断力・表現力」の育成を目指した構成になっています。

※思考力とは 問題に直面したときに、さまざまな情報や条件があるなかで、いくつもの可能性や筋道を考えて、その中から最適なものを選んでいく力のこと

日常生活で「なぜ」「どうして」を探してみよう

速ドッグロボ

「なぜ」「どうして」と考えるクセをつけて、おうちの人や身近な人と話す時間をとってみましょう。 また、身近な人や物事と合わせながら学習すると、自分の将来に置き換えて考えたり、もっと知りたい!学びたい!っていう気持ちが芽生えてきます。

そして、学校生活以外でも習慣化することで、自然と「思考力・表現力」を身につけることができますよ。

まとめ

どの教科でも読解力・思考力・表現力は重要!

誰でも得意な教科、不得意な教科はあると思います。ただ、教科に問わず「正しく読み解く」「自分の考えや答えの理由を伝える」「なぜそうなるのかを考える」ということは必要です。また、『読解力・思考力・表現力』は日常生活で養うこともできます。

多くのジャンルの本に触れ、「なぜ」「どうして」を自然と考えられるクセをつけて、身近な人たちと話し合う機会を作ってみましょう!

- 日本速脳速読協会「速読解力講座ページ」 言葉の意味や働き、文章の仕組みを正しくつかみ、内容を理解する「読解力」も培っていきます。

- 日本速脳速読協会「体験教室検索ページ」 全国から体験できる教室を探すことができます

小学4年生 理科

砂漠の絵の中から『生き物』と『生き物ではないもの』を2つずつ答える問題で、国際平均45%に対して日本は37%という結果に。

結果の主な要因としては、「砂漠という環境が身近にないので想像ができなかったこと」「生き物という分類に虫や植物が入るという認識が低い」ということが挙げられています。後者に関しては、国語などといった他教科と連携して理科を学ぶことの重要が分かりますね。