日本の高校生の読解力が4位から15位に急落。読解力の高い生徒の特長は?

公開日:2019.12.04

最終更新日:2021.10.21

この記事は2248文字です。

約2分で読めたら読書速度1200文字/分。

経済協力開発機構(OECD)が公表した国際学習到達度調査(PISA)で、日本の高校生の読解力低下が浮き彫りになりました。

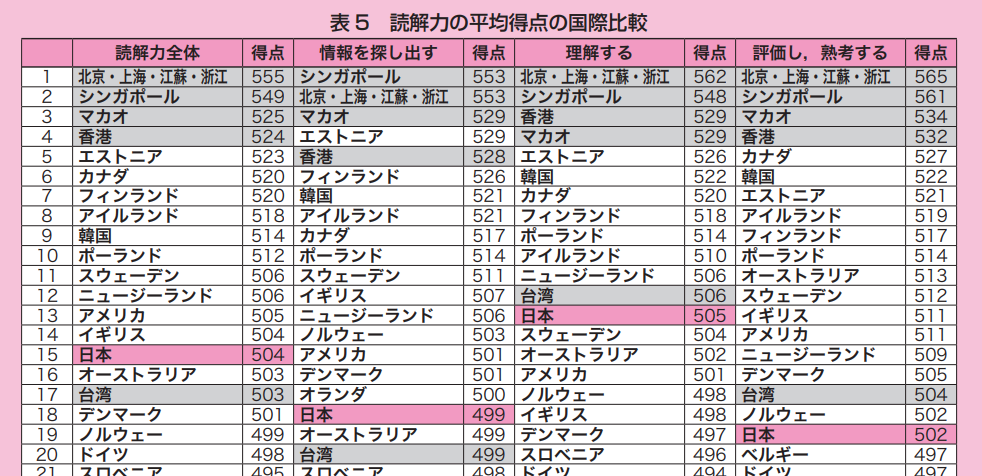

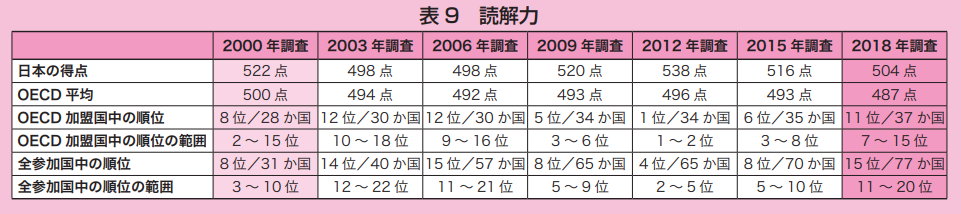

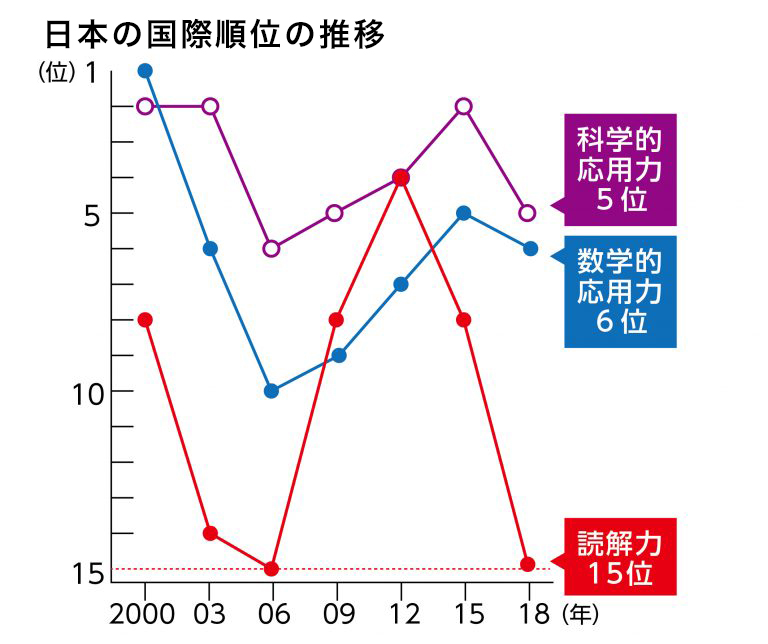

日本の高校生の読解力の世界順位は、2012年調査では4位、2015年調査では8位でしたが、今回(2018年実施)は15位と急落しました。

前回の結果を受け、読解力向上の対策を行っていたにも関わらず、順位が急落した要因はなぜでしょうか。文部科学省の発表を見ていきましょう。

2015年調査記事 : 日本の「読解力」順位が低下!?世界学習到達度調査

目次

国際的な学習到達度調査(PISA)とは

72の国・地域の15歳(高校1年生)を対象に、3年に一度行われる「世界学習到達度調査」。2015年調査ではコンピュータ使用型調査へと全面的に移行し、科学的リテラシーを中心分野として、読解力、数学的リテラシーの3分野が調査されました。

3年ごとに行われ、2018年度調査には、79か国・地域、約60万人の生徒が参加しました。日本からは全国約6100人の高校1年生がテストを受けました。

OECD生徒の学習到達度調査(PISA)

※2021年度調査は新型コロナウイルス感染症の影響で1年延期

日本の高校1年生の「読解力」は世界15位

日本の読解力の平均点は男子493点、女子514点

読解力調査では、インターネットで情報が行き交う現状を反映し、ブログなどを読んで解答を選んだり記述したりする内容が出題。

調査には、全国の183校(185学科),約6,100人の15歳(高校1年生)の生徒が参加(2018年6月から8月に実施)しました。

読解力全体の平均得点は日本の得点は504点で15位という結果になりました。

調査参加国全てにおいて読解力は女子は男子よりも得点が高く、日本は男子493点に対して女子が514点と20点の差があり、男女差は小さい方から9番目でした。

文部科学省の読解力の調査結果の分析

- 「理解する」能力 → 平均得点が安定的に高い

- 「情報を探し出す」能力 → 平均得点が低下

- 「評価し、熟考する」能力 → 平均得点が低下

- 自由記述形式の問題 → 自分の考えを他者に伝わるように記述できず、題文から引用のみで説明が不十分

また、日本の「数学的応用力」は6位(前回5位)、「科学的応用力」は5位(同2位)で、前回調査より多少の順位降下にとどまりました。

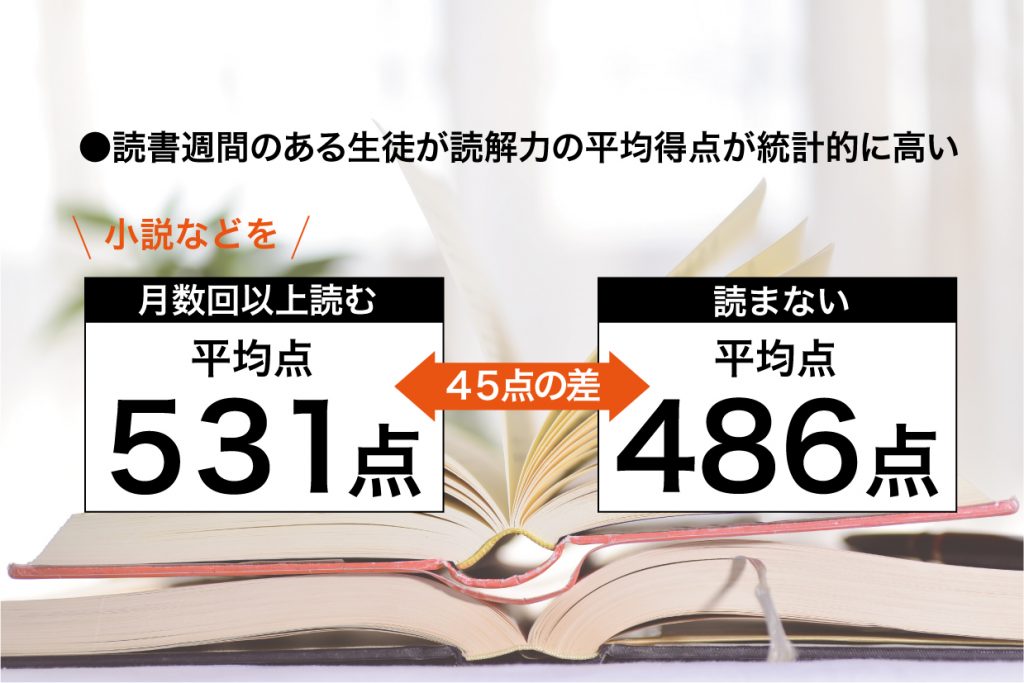

読書習慣のある生徒の方が読解力の平均点が45点高い結果に

読解力低下の原因は、読書量の減少?

今回日本は読解力15位と低迷しましたが、小説などを月数回以上読む生徒の平均点は531点で、読まない生徒より45点高く、新聞を同頻度で読む生徒の平均点も、そうでない生徒より33点高い結果となりました。

アンケート調査では、活字離れが進んでいる実情も明らかになりました。

日本の場合、新聞を月数回以上読む割合は21.5%で、2009年の調査に比べ36.0ポイント減少。雑誌を読む割合も30.8%で、33.8ポイント減少しました。 読解力低下の結果には、読書量の減少も影響しているようです。

読書習慣を身につけて読解力の対策をしよう

教科書やテストの文章量も増加傾向!読む力を身につけよう

文部科学省の発表した対策の中には「新学習指導要領の実施」「読解力等の言語能力の確実な育成」とあり、語彙の充実や、「読むこと」の指導、多様な文章を読んで文章にまとめたりするなどの言語活動の重視を実施すると記載がありました。

生徒アンケートでも、「分からない言葉が多かった」「自分には難しすぎる文章が多かった」「複数ページを読んでいる うちに,どこを読んでいるのかわからなくなった」という回答がOECD平均よりも高い結果となりました。

読書習慣のある生徒が平均点が高いことからも、多くの本に触れることで語彙や文章理解を深め、さらに考えたことを話し合ったりすることが重要と言えるでしょう。

まとめ

読解力を鍛えるために、普段から本を読む習慣を身につけよう!

- まずは1日10分、1ヶ月に1冊など、目標を決めて読書習慣を身につけましょう。

- 様々なジャンルの本に触れて、語彙力を増やすことができます。

- 本を読んで考えたことや感想を友だちや家族と話すことで、まとめる力を身につけよう。

今回の調査では日本の読解力の低迷が浮き彫りとなりましたが、読書習慣のある生徒の方が平均点が高いこともわかりました。

「速読解力講座」トレーニングでは文字を読むことが苦手でも、一人ひとりの読書速度にあわせてトレーニングを始めることができます。トレーニングを通して本を読む楽しさを知れば、読書量がアップし、語彙力・表現力向上、点数アップにもつながります。

- 日本速脳速読協会 速読解力講座サイト 一人ひとりの読書スピードに合わせた速読トレーニングを基本に、文章理解に必要な基礎的読解力の習得を目指します。

- 日本速脳速読協会 教室検索ページ 全国47都道府県展開中の教室からお近くの教室を検索することができます。