国語以外の教科でも役立つ!小学生が読解力を身につけるためにできること

公開日:2025.02.07

最終更新日:2025.10.02

この記事は4442文字です。

約4分で読めたら読書速度1200文字/分。

子どもの国語の成績が伸び悩んでいるときや、読むことが苦手だなと感じたときに、読解力が低いのでは?と考えることが多いと思います。

今回は、国語以外でも必要になる読解力について、身につけるメリットや身につけるためにできることをご紹介します。

目次

読解力を身につけるためにできること

小学生の読解力をつけるには、毎日のちょっとした習慣がとても大切です。

特別な勉強をしなくても、おうちでできる工夫や、普段の会話・読書の中で読解力は少しずつ伸ばしていけます。

速ドッグロボ

読書習慣をつける

やはり本を読むことは読解力育成に効果があります。

小学生の低学年や読書になれていない子どもは、読書を学びの手段としてではなく楽しさを伴うものとして取り入れましょう。

ゲーム性を持たせると興味を引くことができます。

親子で取り組むことができるのであれば、本の内容に関するクイズを出し合ったり、ビンゴカードの各マスに本のお題を記載する読書ビンゴがおすすめです。

無理強いは逆効果な場合が多いです。

文章を読むことに苦手意識を持たないように工夫をしましょう。

正しく文章を読む練習をする

小学生の読解力をつけるには、文章を正しく読む必要があります。

本を読んでいても、内容を飛ばし読みしてしまったり、流し読みになってしまうことがあります。そういった読み方では「読む力」はなかなか身につきません。

文章ははじめから順に、丁寧に読むことが大切です。

飛ばして読んでしまうくせがついている人は、指でなぞりながら読んだり、大事なところに線を引きながら読んだりするのもおすすめです。

また、言葉の意味や文法を正しく理解することも読解力には大切です。

わからない言葉が出てきたときに一緒に辞書で調べてみると、学びにもなりますし、親子のコミュニケーションにもつながりますよ。

家族で会話して知っている言葉を増やす

文章の中でわからない言葉が多すぎると、文章の内容が理解できません。

ある程度の言葉は生活の中で吸収できます。

まずは、子どもが使える・理解している言葉を増やすために「家族で会話」をしましょう。

大人同士の会話を子どもが聞くことも、言葉の吸収になります。

大人の会話は子どもが聞いたことのないような難しい言葉や表現方法をつかうこともあるので、言葉に興味を持つ機会になるかもしれません。

文章を短くまとめる練習をする

つぎに、読解力を向上させるための練習として「要約」が有効と言われています。

読んだ文章を「かんたんに説明する」トレーニングです。

たとえば、「今日読んだ本、どんな話だった?」と聞いてみると、子どもなりに内容を整理して話そうとします。これが要約の練習になります。

会話でも十分ですが、慣れてきたら簡単な文にまとめる練習もおすすめです。

文章を組み立てるときに、「それ」「あれ」などの指示語や、「でも」「だから」などの接続語といった文法も意識すると、基礎的読解力につなげながら言葉の知識力も向上しますよ。

親子でディスカッションしてみる

「ディスカッション」と聞くと、少し難しく感じるかもしれませんが、気軽なやり取りで大丈夫です。

たとえば、「この本、どんなところが面白かった?」「主人公の気持ち、どう思った?」など、お子さんと感想を話し合うだけでも立派なディスカッションです。

こういった会話を通して、自分の考えを言葉にする力や、相手の意見を聞いて理解する力が自然と身についていきます。

最初はうまく話せないこともあるかもしれませんが、何度も繰り返すうちに、少しずつ考えを整理して伝えるのが上手になっていきますよ。

親子での会話が、読解力を育てる大きなサポートになるので、ぜひ日常の中に取り入れてみてくださいね。

読解力とは

国際的な学習到達度に関する調査をしている経済協力開発機構(OECD)では、読解力を以下のように定義しています。

読解力の定義

自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発展させ、社会に参加するために、テキストを理解し、利用し、評価し、熟考し、これに取り組むこと。

<測定する能力>「①情報を探し出す」「②理解する」「③評価し、熟考する」

経済協力開発機構が2022年に81の国と地域の15歳児を対象に行った学習到達度調査(PISA)によると、日本の高校生の読解力が2018年の15位にから3位に上昇しました。

平均点も2018年504点から、516点に上昇しています。

しかし、今回の調査では、論理の把握が不十分であったり、データを正しく読み取れていなかったりすることで正答率が低い問題もありました。

今後も広い意味での読解力を向上させていく必要性はあると言えるでしょう。

小学生の読解力は低下している?

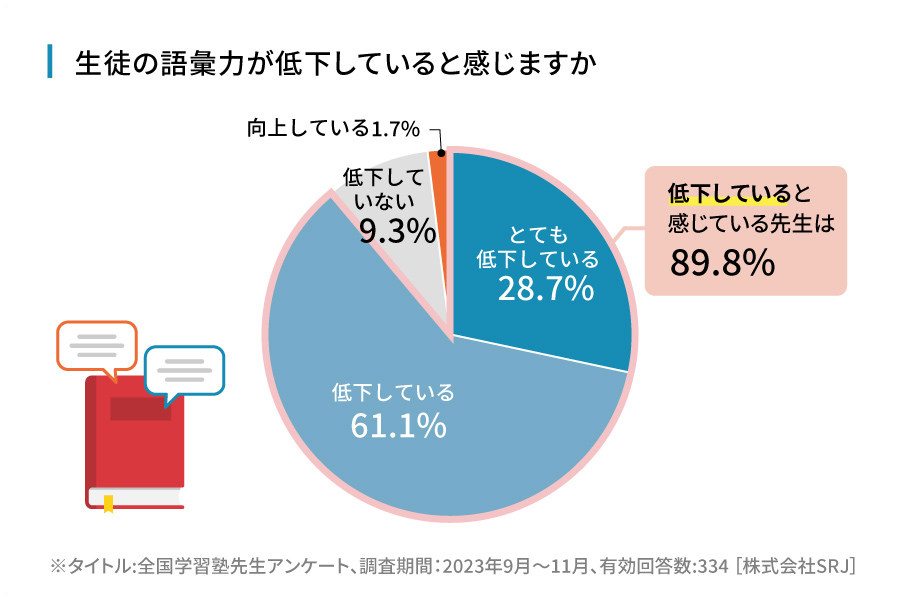

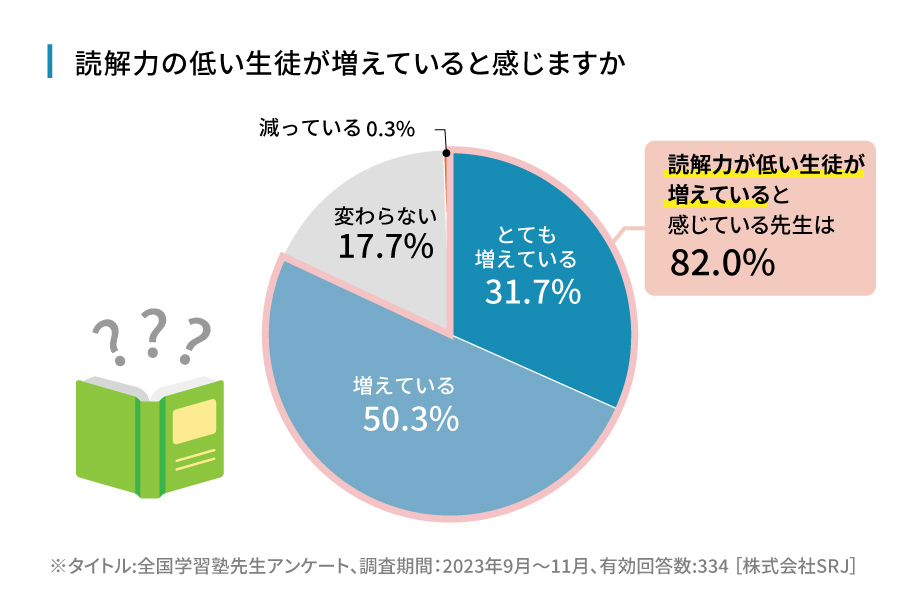

80%以上の先生が語彙力や読解力が低下していると回答

全国の学習塾の先生に「国語、読解力」をテーマとしたアンケート調査を実施したところ、「生徒の語彙力が低下していると感じますか」という質問では、とても低下している 28.7% 、低下している 61.1% 、低下していない 9.3%、 向上している 1.7%という結果になりました。

また、「読解力の低い生徒が増えていると感じますか」という質問に対し、とても増えている 31.7%、 増えている 50.3% 、変わらない 17.7% 、減っている 0.3%という結果になりました。

読解力不足は大人になっても影響してしまう

学生であれば、テストなどの結果で読解力不足を感じることがありますが、社会人ではなかなかそのような機会がありません。

読解力は通常の学校教育では高校生くらいになると向上しにくくなるため、多くの人が中学3年生の読解力のまま大人になっていると考えられています。

そのため、小学生のうちから読解力を身につけることは重要だといえます。

読解力が高まれば、文章の内容を正しく理解できるようになります。

テストや学習に役立つのはもちろん、情報の多い社会の中で、自分に必要な情報を限られた時間で選別し、他人とのコミュニケーションの中で、相手の伝えたいことや何を求められているかなどのニーズを理解できる力にもつながります。

小学生が読解力を身につけるメリット

読解力は国語だけでなく、すべての教科で役立ちます。

また、学習だけでなくコミュニケーションを取る際にも必要となってきます。

読解力を身につけるメリット3つ

①普段の学習を効率よく行える

読解力を鍛えることで、教科書の内容を理解しやすくなります。

一度読んで理解することができれば、学習の効率化に繋がります。

②テストや入試で役立つ

時間の限られたテストや試験の場面では、速く正確に読み解く力が求められます。

特に近年の入試では読解力が必要な問題が教科問わず出題されています。

③コミュニケーション時のトラブルが減る

メールやチャットでの連絡の際に、読解力を身につけられていれば不要なトラブルを避けることができます。

また、会話の際にも、相手の伝えたい内容を的確に理解することに繋がるでしょう。

読解力は国語だけに必要な力ではない

実は読解力は国語だけに必要な力ではありません。

読解力とは「読んで理解する力」のことですから、どんな教科でも読んで解くことが必要になりますよね。

例えば近年の入試や学力テストでは、長文や資料の読み取り、複数人での会話から内容を読み取るという問題が出題されています。

一見、難しい内容ではないと思ってしまいますが、正しく読み取れていなければ間違いにつながってしまします。

また、こういった長文読解の問は配点が大きいことが多いため、1問のミスが大きな失点になってしまします。

読解力は論理力の土台となる力です。

文章を読解することは、内容を論理的にとらえて頭の中で整理することにもつながります。

「ちゃんと読んでいればわかったのに」「読み直しておけば間違いに気づいたはず」 と後悔しないためにも、日頃から正しく読み解く力を身につけておくことが必要です。

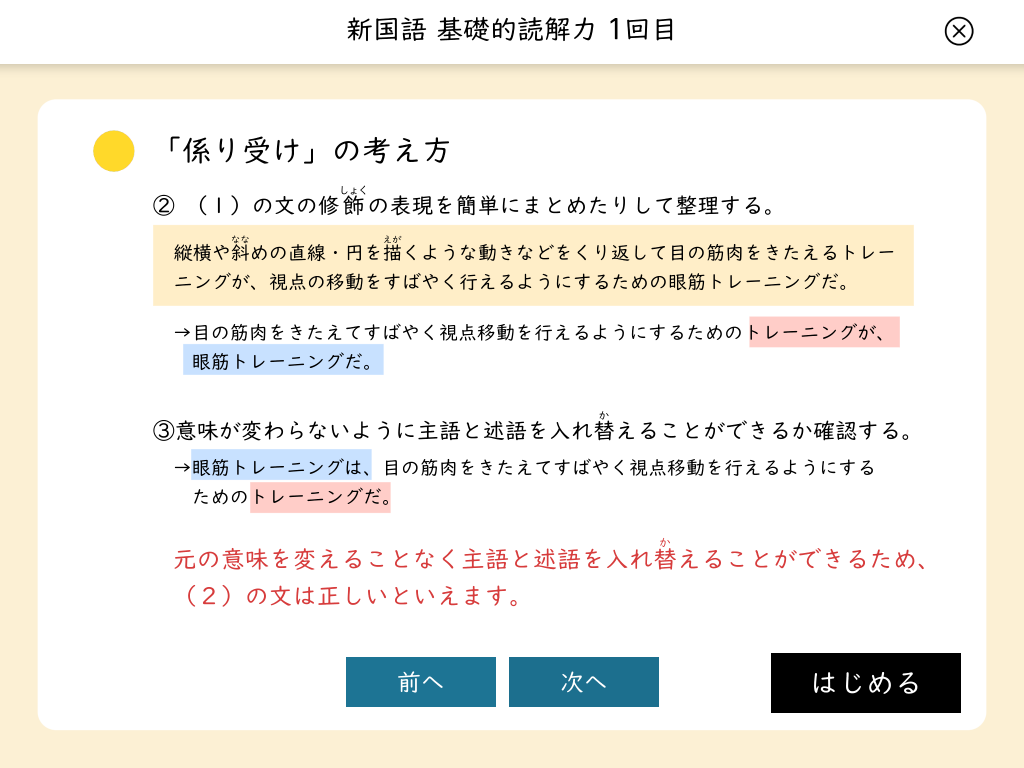

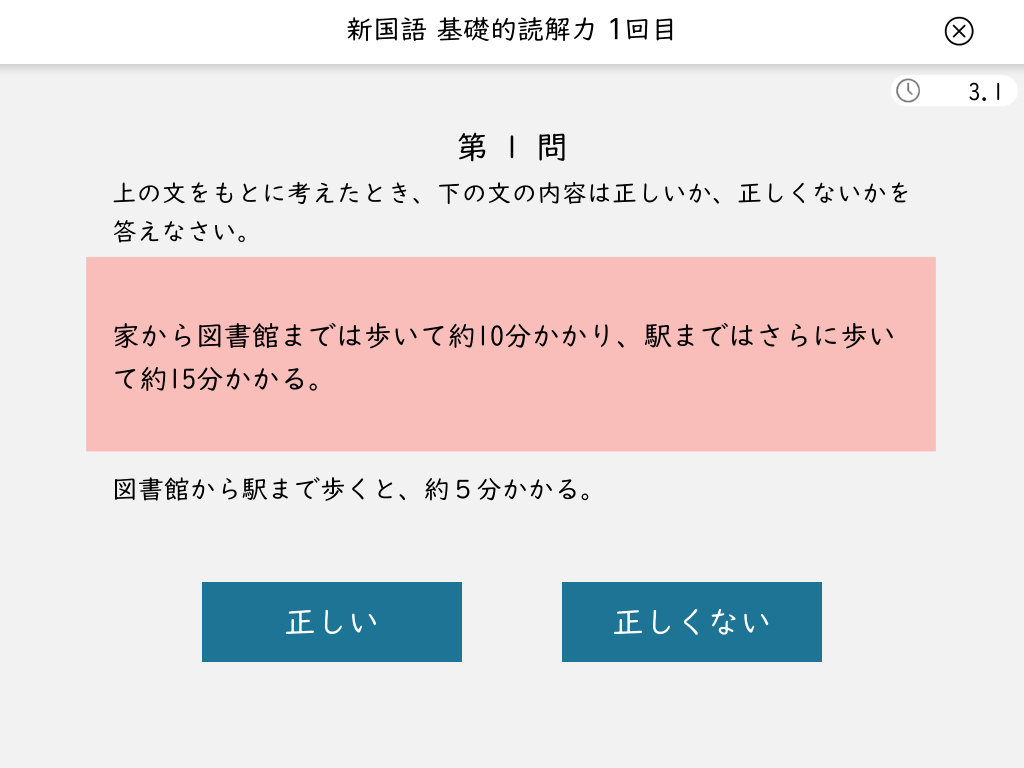

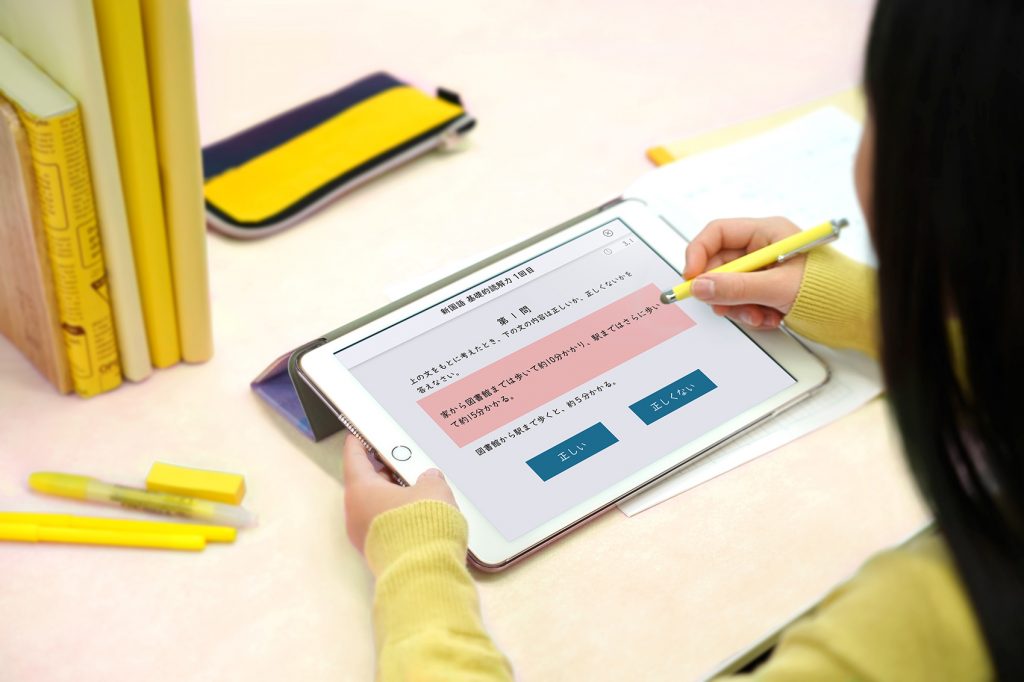

読解力をトレーニング「新国語講座」

英語や算数の学習に比べて、国語は後回しにされがちですが、文章を読み解く「国語の力」はすべての教科で必要です。

「新国語講座」小学生向けトレーニングでは語彙1,200語、読解力向上につながる文法、基礎的読解力(論理)問題に取り組みます。

基礎的な読解力を6つのカテゴリに分けて出題。

1問ごとに解説も付いているので、正解の根拠の確認や問題の見直しができます。

達成感を感じる演出や効果音、アバター等のゲーミフィケーションの要素を取り入れており、楽しく成果を伸ばせます。

ぜひお近くの導入教室で体験してみてください。

読解力育成に必要な力をトレーニング

こんな小学生におすすめ!

- テストや入試に役立つ語彙力をつけたい

- 中学受験対策になる国語の学習をしたい

- 実力を分析して苦手を克服したい

- 自分のレベルに合わせて国語の力を鍛えたい

まとめ

読解力は、小学生のうちから日常的にトレーニングして身につけるのがおすすめ

- 試験問題の変化により、国語以外の教科でも読解力は必要

- 読解力は学習やテスト、コミュニケーションに役立つ

- 読解力を日常的に身につけるには読書や文章の要約、ディスカッションがおすすめ

読解力は国語だけでなく全ての教科や会話で必要な力です。特に、これからのテストでは複数の資料や会話文を読んで解く内容が出題されるので、早い段階で身につけておくことをおすすめします。

読書量を増やしたり、日常生活の中で語彙や文法を意識しながら話したり読んだりするだけでも読解力は向上します。家庭でも実践できることが多いので、ぜひ取り組んでみてくださいね。