【小学生】国語の勉強法のポイント!家庭で国語力を育てるには?

公開日:2024.04.25

最終更新日:2025.09.09

この記事は5874文字です。

約5分で読めたら読書速度1200文字/分。

学年が上がって文章が長くなるにつれ「国語が苦手だな」と感じたり、他教科と違って国語の勉強方法がわからずに、どうしたらいいか迷ったりする人も多いと思います。

ですが国語力は他教科にも繋がる大切な力なのです。

早い段階から克服できるよう、勉強できるポイントをお伝えします。

目次

国語の勉強方法のポイント

国語は特別な教材や指導がなくても、日々の生活の中で伸ばしていける教科でもあります。

小学生の家庭学習で実践できる国語の勉強法を5つのポイントに絞って紹介します。

毎日の短時間学習で「習慣化」する

国語力は一夜漬けでは身につきません。大切なのは、毎日少しずつでも国語に触れる時間をつくることです。

たとえば、朝の10分間音読をしたり、夕食後に親子で新聞の見出しを読んで会話したりするだけでも効果があります。

「毎日やること」として定着すれば、勉強のハードルはぐっと下がります。

音読と要約で読解力を鍛える

文章を「声に出して読むこと(音読)」は、国語力アップに効果的な王道の勉強法です。

音読は文章の構造を理解する手助けになり、読解力や表現力の土台をつくります。

さらに、読んだあとに要約する練習を加えると、思考力や記述力も身についていきます。音読と要約は、学校のテストや中学受験の記述対策にもなります。

語彙ノートをつくって言葉を“使える知識”に

語彙力は国語のすべての基礎です。読めるけど意味がわからない単語が多いと、内容理解が追いつかなくなります。

おすすめは、知らなかった言葉や気になる言葉をメモする「語彙ノート」を作ること。

意味だけでなく、使い方や例文、似た言葉(類語・対義語)も一緒に書くと、知識が定着しやすくなります。

親子でクイズ形式にして楽しみながら取り組むと、自然に語彙力が伸びます。

「書く力」は日記・作文で身につける

書く力は、文章構成力や表現力、そして論理的思考力までを養います。

ただし、いきなり作文を課すのではなく、「一言日記」や「今日の感想」を書くだけでも十分なトレーニングになります。

大事なのは、書いた内容に対して親がしっかりと「読んだよ」「こういうところがよかったね」とフィードバックすること。

自分の書いた文章に関心を持ってもらえることで、子どもはもっと書きたくなります。

「読む力」はジャンルを広げて養う

国語の「読む力」は、単に本を読む量だけでは決まりません。いろいろなジャンルの文章に触れることが大切です。

物語、説明文、詩、エッセイ、新聞記事、さらにはマンガや図鑑もOK。

「何が面白かった?」「どうしてそう思ったの?」と読後に問いかけることで、読解力と思考力が深まります。

読み方に正解はありません。

子どもが興味を持てるジャンルから始め、少しずつ幅を広げていきましょう。

家庭でできる!国語力の伸ばし方

勉強として取り組むだけでなく、家庭でも少し工夫をすることで国語力を伸ばすサポートができます。

日常会話で語彙を増やす

まず子どもの使える語彙を増やすためにできることは「家族で会話をすること」です。

ただ会話をするのではなく、会話の内容を掘り下げていくことが大切です。

内容を掘り下げていくことで、会話の中の語彙が理解できたり、語彙の使い方を学んだりすることができます。

例えば「今日は学校でどう過ごしたの?」という投げかけをします。

子どもから返答があったときに「どう思ったの?」「どうしてそうしたの?」と、子どもの返答に関して質問をしていき、話を深堀していきます。

そうすることで、子どもは「今日何があったかな」「どうしてそう思ったのだろう」と自分の中で考えながら、言葉にして伝えようとします。

自分が知っている言葉の中で相手に伝えようとすることが、表現力の向上にも繋がりますし、「この場合はどういう言葉で伝えたらいいの?」と子どもが疑問に思ったら、適切な表現方法を大人から伝えることができます。

「今日何があったのか」という何気ない会話で、子どもは客観的に出来事を思い出しながら、自分の言葉で伝える力を身につけることができます。

また、大人同士で会話している場に子どもが同席するという環境を作ることも、子どもの語彙力アップに繋がります。

大人同士の会話では幅広くさまざまな言葉が飛び交う上、子どもが聞いたことのないような難しい言葉や表現方法が登場するので、子どもが聞いているだけでも言葉を吸収できる良い時間になります。

子どもが言葉に対してアンテナを張ることもできるので、「その言葉はどういう意味?」と自然と言葉に興味を持つ機会にもなりますね。

さらに、会話の際に「すごい」などといった短くて抽象的な言葉を選ばず、できるだけ慣用句や具体的な表現方法を使って話すと、言葉の使い方に楽しみを覚えるでしょう。

本や新聞などを読む

本や新聞を読むことは、会話の中にはない独特の言い回しや表現方法に触れることができるものもあり、言葉に対しての興味の幅を広げることができます。

小説などの文章が苦手という子どもには、漫画を通じて文字に触れる習慣をつけるのも良いでしょう。

漢字にフリガナもふってありますし、表現方法も豊富なものも多いので、楽しく言葉に触れながら読み進めることができます。

いろんなジャンルの本を読むことがおすすめですが、活字・本が苦手な子どもには興味があるジャンルや作品で文字に触れる習慣をつけましょう。

自分で読むのが難しい年齢の場合は、大人が読み聞かせをすることで本に触れる機会を増やしていきましょう。 幼いころから本に親しむことで、読書に対して楽しい気持ちが自然と芽生え、自ら読む習慣を身につけることができます。

さまざまな体験をして興味の幅を広げる

実体験をして五感をフルに働かせることで、体験の中で身につけた言葉や新しく出会った言葉、感じたことを表現するための言葉など、さまざまな言葉を吸収することができます。

実体験したことを日記に書くことも、出来事を思い出しながら文章におこしていくので、言葉の使い方はもちろん、相手に伝えるための表現力を養うこともできます。

また、かるたやしりとりといったゲームもおすすめです。

楽しみながら語彙力アップにつながりますし、様々な種類のかるたがあるので、興味の幅を広げる機会にもなります。

知っておきたい!必要な国語力とは

国語の勉強で育てたい「読む・書く・話す・聞く」力

国語の指導要領のひとつである「思考力、判断力、表現力等」の項目では、国語で理解したり表現したりする際に発揮していくための学びが用意されています。

| 知能及び技能 | (1)言葉の特徴や使い方に関する事項 (2)情報の扱い方に関する事項 (3)我が国の言語文化に関する事項 |

|---|---|

| 思考力、判断力、表現力等 | A話すこと・聞くこと B書くこと C読むこと |

目指す方向性として掲げられた3つの力「学びに向かう力、人間性など」「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」と合わせて、国語科で目指すべき力を「国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力」と定めました。

「思考力・判断力・表現力等」という項目の中に「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」が加わっています。

児童が「言葉による見方・考え方」を働かせることも必要であるという観点から、学んだことを自らの言葉や知識を用いて表現することに重点を置いています。

【学年別】勉強内容と身につける力

小学3・4年生

学ぶ漢字が複雑になり、文章は長いものを読むようになります。

同音異義語や同訓異字語で言葉の使い方を学んだり、文章では段落の関係を意識しながら読んだりと、文字の使い方や表現の読み解き方が複雑化していきます。

小学5・6年生

長いだけでなく抽象的な表現が多い文章を読んだり、対義語や類義語を学んだりと、表現力と語彙力の向上が求められる学年です。

今まで身につけた国語力を用いて、自分の考えや気持ちを論理的に説明できるようにしていきます。

出展:【国語編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説(文部科学省)

小学生が国語を苦手だと感じる原因

国語を苦手に感じてしまうのはなぜでしょうか?

具体的な理由がわかれば対策につながりますので、理由として当てはまるものはないか考えてみてください。

活字への苦手意識

活字を見るだけで苦手意識を感じてしまう小学生はとても多いです。

特に普段から本を読むなどして活字に触れていない場合、少しでも長い文章や多くの活字を目にしただけで、苦手だと感じてしまい、拒否反応を起こしてしまいます。

そうなると、モチベーションが下がるので積極的に読み進めることができず、読むのに時間がかかってしまいます。

「読みたくない」気持ちに拍車がかかり、理解も追いつかずに全て読み切ることができなくなるのです。

語彙力が低い

語彙力とは「言葉を理解する力」と「言葉を使って相手に伝える力」のことを指します。

つまり、語彙力の差が言葉の理解力と活用力の差につながります。

語彙力の「言葉を理解する」という部分が養われていないと、文章の内容が理解できず、教科書を読むことができません。

教科書から内容を読み解くことができないと、その内容に沿った問題も解くこともできませんし、内容を要約して人に伝えることもできません。

また、知っている語彙が少ないと言葉自体の意味がわからないため、読み進めるのも遅くなってしまいます。

語彙力が低いとたくさん勉強しても理解が追いつかないため、成績向上にも繋がりにくくなってしまいます。

読解力不足

読解力とは、「読んで理解する力」のことです。

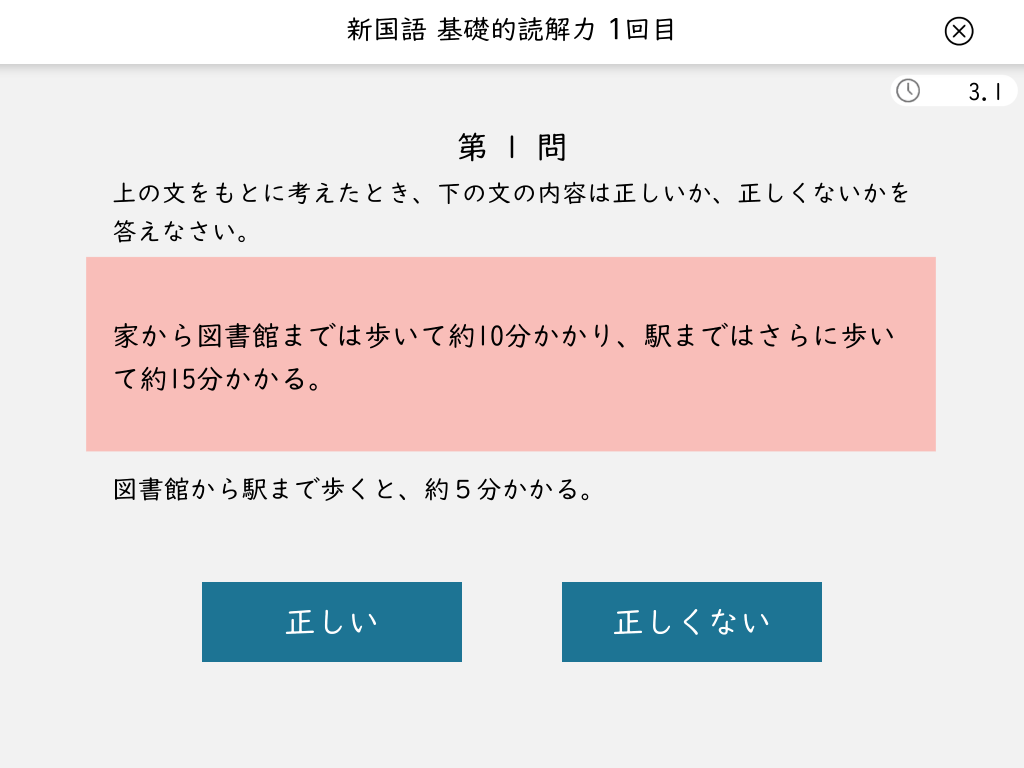

近年の入試や学力テストでは、長文や資料の読み取り、複数人での会話から内容を読み取るという日常に近い問題が出題されています。

一見、難しい内容ではないと思ってしまいますが、正しく読み取れていなければ間違いにつながってしまいます。

また、こういった長文読解の問は配点が大きいことが多いため、1問のミスが大きな失点になってしまします。

国語力を伸ばす!新国語講座の紹介

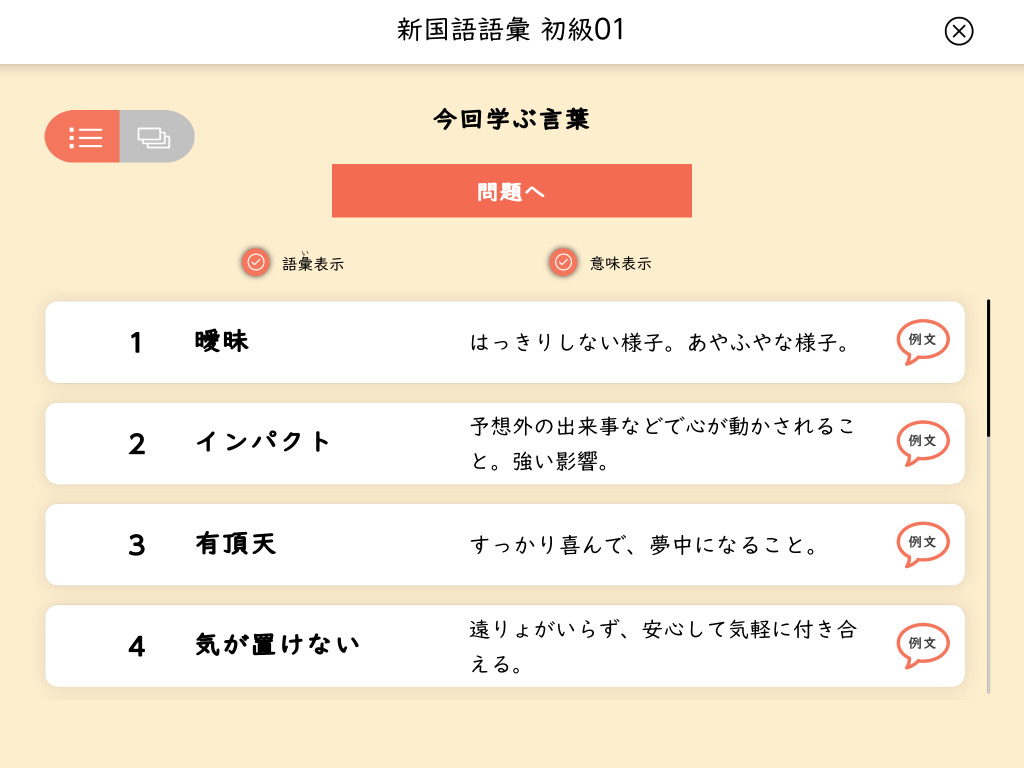

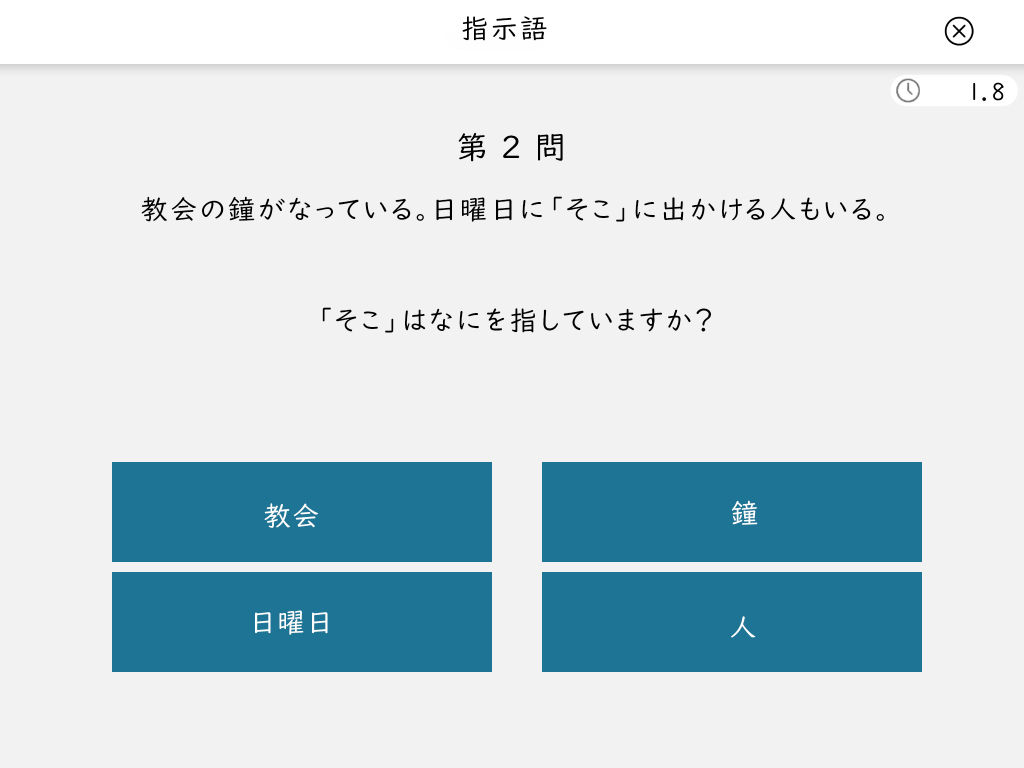

国語力は「読解力」「表現力」の2つに整理できます。『新国語講座』では、「読解力育成」に焦点を絞り、語彙・文法・論理力を鍛えます。

小学生向けトレーニングでは累計5,000語の語彙、読解力向上につながる文法、基礎的読解力(論理)問題に取り組みます。

新国語講座

メニュー画面

語彙

文法

論理

新国語講座は、現代文講師 柳生好之先生が監修。基礎的読解力(論理)の6つのカテゴリでは、それぞれの問題を解くためのポイントを、柳生先生の解説動画で学ぶことができます。

柳生好之先生

国語力は文部科学省も提唱している通り、全ての教科に必要な力です。

国語力は様々な定義があると思いますが、分解すれば読解力がまず必要です。

いろんな科目をやる前に読解力を上げておいて、それをもとにあらゆる科目を学習すると効率良く学ぶこともできます。

読解力がある生徒が成績が伸びるのは、参考書や教科書を吸収するスピードが速いためです。

新国語講座で読解に必要な語彙、文法、論理力を鍛えて読解力を身につけましょう!

柳生好之先生プロフィール

早稲田大学第一文学部総合人文学科日本文学専修卒業。リクルート「スタディサプリ」現代文講師。難関大受験専門塾「現論会」代表。

東進ハイスクールなど大手予備校勤務やZ会東大京大コース問題制作を経て、リクルート「スタディサプリ」に参加。東大・京大・早大・難関国公立・私立大・共通テストなどの受験対策講座を多数担当している。

読解力育成に必要な力をトレーニング

こんな小学生におすすめ!

- テストや入試に役立つ語彙力をつけたい

- 中学受験対策になる国語の学習をしたい

- 実力を分析して苦手を克服したい

- 自分のレベルに合わせて国語の力を鍛えたい

まとめ

日常から語彙に触れることで国語に対する姿勢が変わる

- 国語科で目指すのは「国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力」

- 語彙力不足や活字への苦手意識が原因で国語にマイナスイメージを持ってしまう

- 日常会話や本などで新しい表現や語彙に触れることで、国語に親しみを持つきっかけをつくる

学ぶ言葉が複雑化したり、文章が長くなると苦手を感じてしまう国語ですが、日常で表現方法や言葉に触れていることで、身近に感じたり、おもしろいなと思うことが増えてくるかもしれません。また、国語力は他の教科でも必要になる力です。克服が難しくなる前に、国語の勉強方法を見直してみましょう。

小学1・2年生

ひらがな・カタカナの読み書き、音読などをメインに学びます。

文字を丁寧に書いたり、言葉の持つ意味を学んだりして、文字の基礎的な部分を身につけます。

そして学んだ言葉や表現を書いたり話したりして、自分で使えるようにしていきます。