英語のリスニングはどう勉強すればいい?中高生に向けて元塾講師が教える勉強法!

公開日:2025.11.25

最終更新日:2025.11.21

この記事は4624文字です。

約4分で読めたら読書速度1200文字/分。

英語を勉強していて「聞こえてくる英語が速すぎる」と感じたことのある人は少なくないでしょう。

高校受験や大学受験を控えた中学生・高校生であれば「リスニング問題」に苦手意識を感じている人も多いかもしれません。

ここでは、なぜリスニングに難しさを感じてしまうのかと、日々の学習で実践していきたいことをいくつかご紹介します。

もちろん、これ以外にもいくつも方法はありますが、実践できることから少しずつ実践していけるといいですね。

ライター

安田 哲

一般社団法人 日本速読解力協会 理事

約20年間にわたり首都圏大手進学塾の現場の最前線で、英語・国語を中心に指導。中学受験・高校受験の難関校への多数の合格者を輩出。科目の内容の指導だけでなく、家庭学習管理、生徒・保護者の皆様との面談を多数行う。大学院では言語学を専攻、英語以外の言語に関しても幅広い知識を有する。

目次

英語のリスニングを難しく感じてしまうのはなぜ?

そもそも英語を聞いている量が少ない

こんなことを言われたら元も子もない話かもしれませんが、英語を「読む」機会と「聴く」機会ではどっちの方が多いですか?と聞かれたら、多くの人は「読む」機会の方が多いと答えるのではないでしょうか。

中学生・高校生であれば、日々の英語の授業を思い出しても良いかもしれません。

英語の授業時間でも、先生たちがしゃべっている時間は「日本語」の方が多い(もちろん、ネイティブの先生の授業は除きます)のではないでしょうか。

そして、「耳から英語が入ってくる時間(=聴く時間)」と「目から英語が入ってくる時間(=読む時間)」を比べると…、どうしても「読む時間」の方が多くなってしまうでしょう。

通常のテストでもリスニングの時間はリーディングよりも短いですからね。

リアルタイムでの処理が必要

では、英語を聴く時間を増やせばよいのかと言われると、もちろん聴く時間が多い方が良いですが、話はそんなに単純な話ではありません。

リスニングで難しいのは「リアルタイムで処理が必要」ということです。

リーディングの場合であれば、わかりにくい文章を少しゆっくり読んだり、もう一度読み返したりすることができます。

これは英語に限らず、日本語でもそうですね。

一回読んで意味が分からない場合に、繰り返し読んで理解しようとした経験は少なからずあるでしょう。

それに対して、リスニングの場合は、「ゆっくり聞く」ことも「もう一度聞く」こともできません。

話す人のスピードに合わせて流れてくる英語を、聞こえてくる順番に処理していくことが必要になります。

もちろん、実際の会話の場面であれば、「ゆっくり話して」とか「もう一度話して」などとお願いすることもできますが、テストのリスニング問題ではそうはいきません。

放送のスピードも決まっていますし、一度しか放送されない問題もあります。

日ごろの勉強で実践したいこと

まずは音と意味を結びつけることから!

音を聞いて意味を理解することはリスニングの基本であると同時に、外国語学習の基本です。

例えば「キャット」という『音』を聞いたときに、猫の姿が想像できることが「音と意味が結びついている」という状態です。

日ごろの英語学習で「文字を読む」機会が多い場合は、cat という『文字』を見れば猫の姿が想像できるのに、音声とは結びつけられていない…という場合が多くあります。

文字を見ずに、音だけで意味が分かるかどうか、まずは単語からチェックしてみてもいいですね。

音の変化を実体験する

それぞれの単語が、それぞれの発音のまま発音されるわけではないことは、日本語でもよく起こることですね。

例えば「白(しろ)」と「玉(たま)」という単語を覚えても「白玉(しらたま)」のように読みますし、「雨(あめ)」+「傘(かさ)」は「雨傘(あまがさ)」となります。

この日本語の例は単語レベルで起こっていることですが、英語のリスニングを考えると、単語同士が続けて読まれるときに、音がくっついて変化したり弱くなったりすることがあります。

カタカナで書くのは少々難しいのですが、例えば以下のような例です。

こういった音の変化は整理して理解することも大事かもしれませんが、ルールだけをわかっていても、実際の音を聞きわけられなければ意味がありません。

これらを実体験するには、むやみに英語を聴くのではなく、意味が分かっている英語の音声を聴くことがオススメです。

意味も分からずに英語の音を聴いていても、どこで音変化が起きているのかわかりませんからね。

頭に保持できる量を増やす

いわゆる「ワーキングメモリ」です。慣れない言語(ここでは英語)の処理に頭の中がフル稼働している状態だと、リスニングで音声が流れてきても「聴き取って処理すること」に注力してしまうため、聴き取った情報が残らない…ということが起きてしまいます。

例えば、in the park「~で+その+公園」→「公園で」のように、一語ずつ処理しようとすると時間がかかる(=負担がかかる)ので、in the park「公園で」のように「まとまり(チャンク)」ごとに理解するトレーニングをしておくことで、リスニングの時のワーキングメモリの容量を空けておくことができます。

日ごろの英語学習でも「熟語」として覚えているものがあると思いますが、それらを暗記することはもちろん、音と結び付けておくことがリスニング力アップの秘訣とも言えるでしょう。

リスニング力を鍛えるためにプラスアルファでもう一工夫

オーバーラッピングとシャドーイング

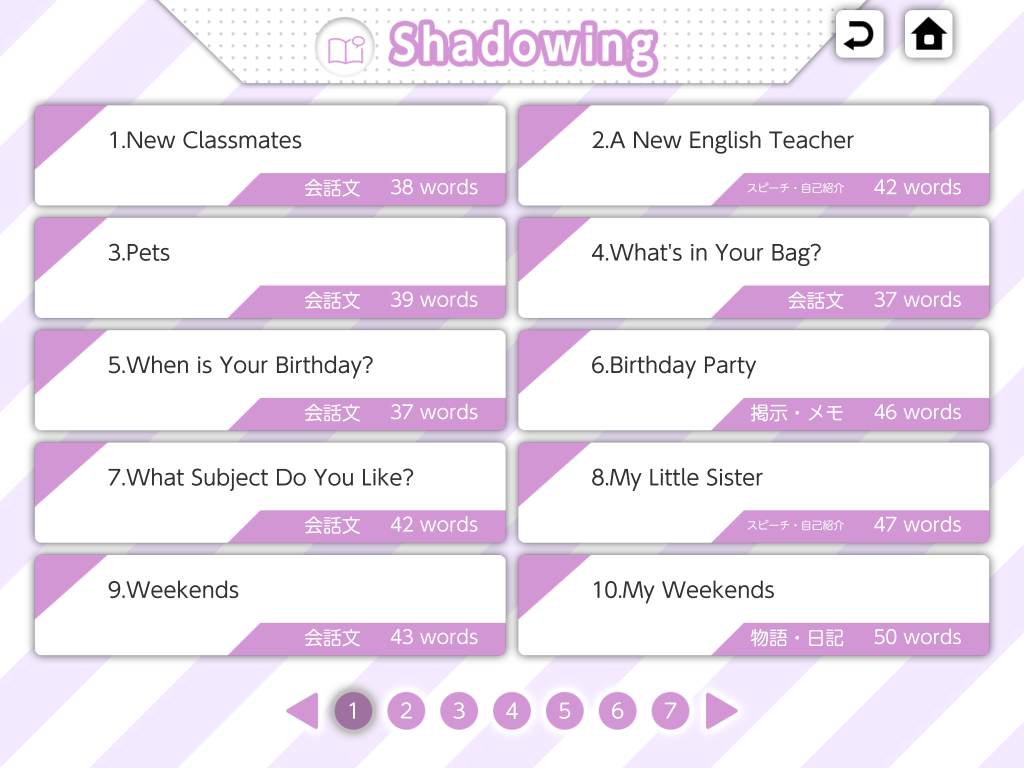

オーバーラッピングは「文字を見ながら、流れてくる音声と同時に発音するトレーニング」のことで、シャドーイングは「聞こえてきた音声を文字を見ずに発音するトレーニング」のことです。

オーバーラッピングよりもシャドーイングの方が難しい練習と言えるでしょう。

最近の研究の中には、シャドーイングを一定期間実施することで、特に英語が苦手な学習者のリスニング理解得点が上がったという研究もあります。

また、リピーティングの練習よりも、シャドーイングの練習を行った学習者の方が英語の発音が英語母語話者のピッチ幅(音の高低幅)に近づいていくという研究もされています。

最初のうちは難しく感じるトレーニングかもしれませんが、少しずつでも構わないので、まずは内容がわかっている文章のオーバーラッピングからぜひチャレンジしてみましょう。

ディクテーション

ディクテーションは「英語の音声を聴いて書きとるトレーニング」です。

穴埋め形式で実施することもあれば、全文書き取り形式で実施することもあります。

ディクテーションでは、音を正しく理解しなければいけないので、細かなところまで聴き取ることにつながります。

もちろん、音の変化も体験的に理解できるようになります。

また、弱く読まれる語も漏らさずに聞き取れるようになりますので、文の構造を正しく把握することにもつながるでしょう。

これも最初のうちは難しいかもしれませんが、内容を理解できるレベルの短めの文章からチャレンジしてみるといいですね。

要約の練習

ディクテーションが細かいところまで聴き取る練習ですが、同時に「全体で何を言おうとしているのか」が理解できる必要もあります。

細かなところ(例えば弱く発音されて聴き取れないところ)はいったん考えずに、全体として何を伝えようとしている文章なのかを理解するように心がけてみましょう。

リスニングの音声を聴いた後で、簡潔に要約してみる(まずは日本語で、大学受験生は英語での要約もチャレンジ!)と良いでしょう。

いわゆる5W1Hを意識して、「この英文で何が伝わってくるのか」を要約することができるようになれば、リスニングに自信がついてくるでしょう。

英語で要約することができれば、ライティングの力も同時に伸ばせますね。

リスニング力向上にも役立つ「速読聴英語講座」

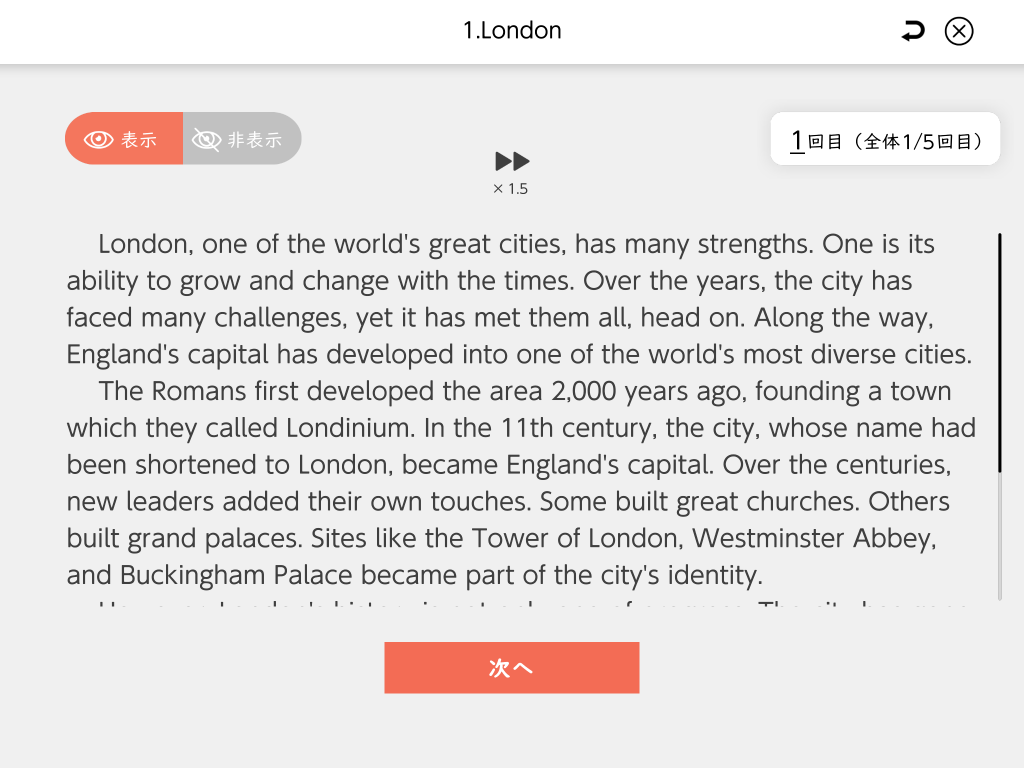

「速読聴英語講座」では、自分の英語のレベルに合わせてトレーニングをはじめることができます。リーディングとリスニングを別のレベルで学習することもできます。

テストや受験、検定に役立つ英語長文読解力と聴く力を身につけます。

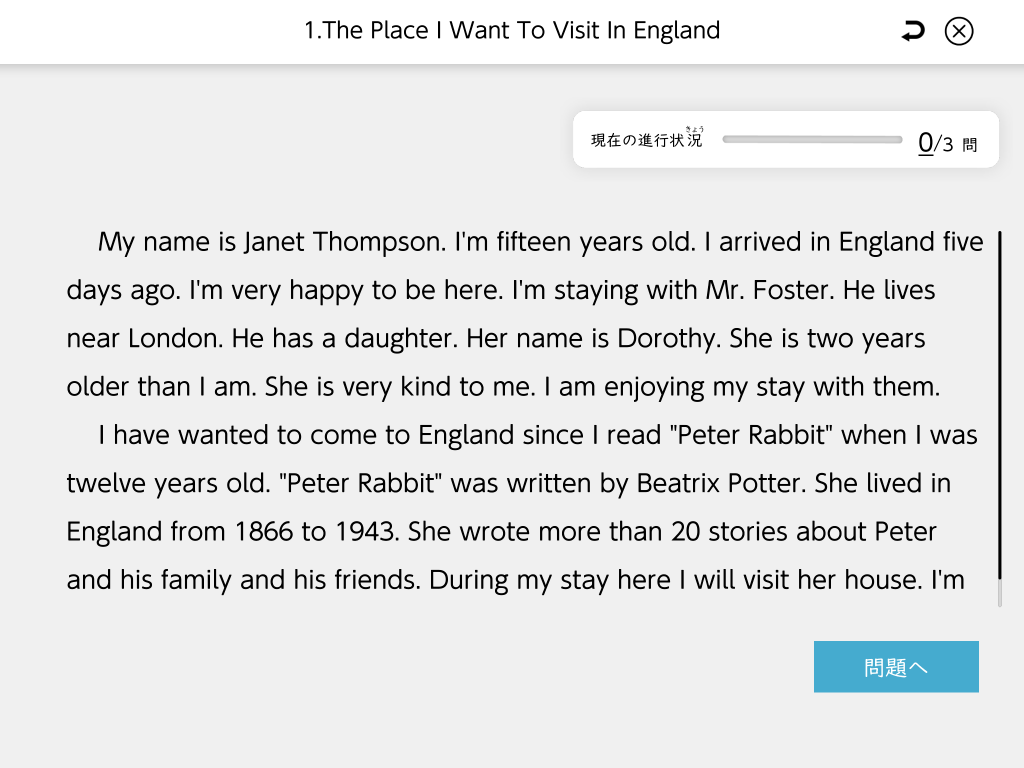

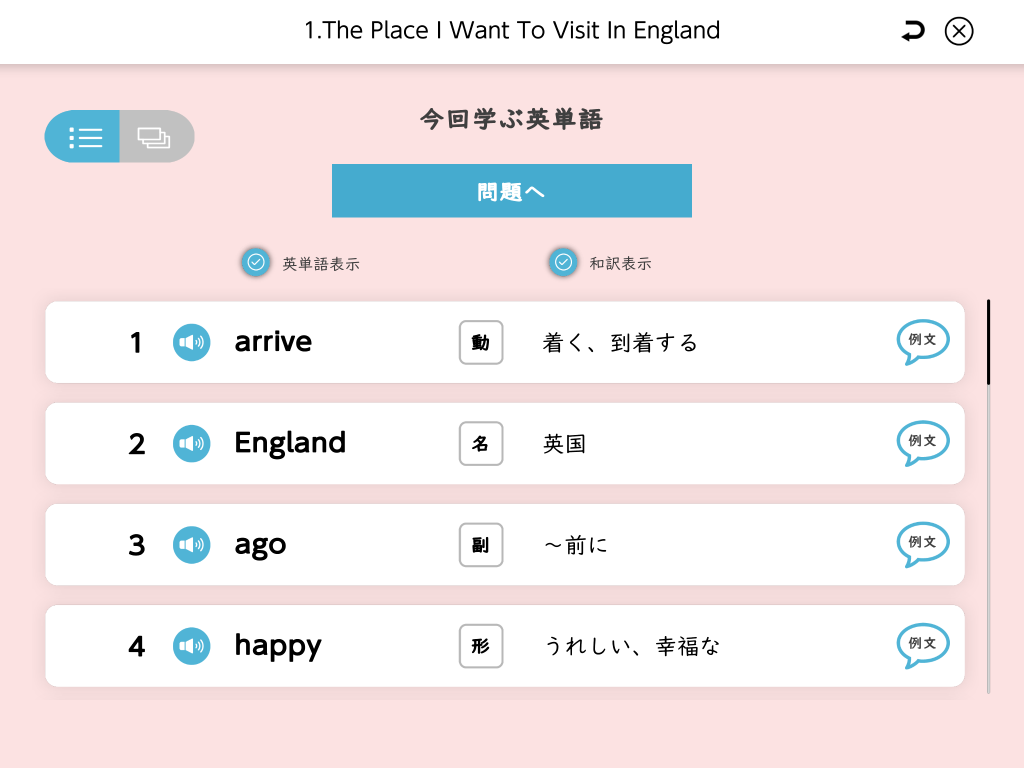

リスニングトレーニングでは、単語を聴き取るトレーニング、文章や会話文を音声で聴いて設問に答えるトレーニングを行います。

文字の表示・非表示が選べるオーバーラッピング・シャドーイングや、ディクテーションも搭載しているので、多くの英文を聴いて耳を慣らすことができます。

速く正確に読む・聴く力をトレーニング

こんな中・高生におすすめ!

- リスニング問題を1回で聴き取る力をつけたい

- 英語の長文を速く読むつけたい

- 受験問題を想定した問題演習がしたい

- 英語の民間検定に挑戦したい

まとめ

リスニングは音と意味を結び付けるところから!

日々の学習で実践していきましょう

- 英語の音声だけで意味が分かるか確認しよう

- 意味が分かっている英語の音声で音の変化を実体験

- 「まとまり」ごとに意味が理解できるようにする

リスニングは勉強方法に悩みやすいですよね。音を聞いて意味を理解することはリスニングの基本です。英語の音声を「聴く」機会をつくって実践できることからはじめていきましょう!

thank you(ありがとう)「サンク」の「k」の音と「ユー」がくっついて「サンキュー」

fill in(空所などを埋める)「フィル」の「l」の音と「イン」がくっついて「フィリン」

get to(~に到着する)「ゲット」の最後の「t」の音と「トゥ」の最初の「t」の音が同じなので「ゲットゥ」

take care(気を付ける)「テイク」の「k」の最後の音と「ケア」の最初の「k」の音が同じなので「テイッケア」