【小学生向け】四則混合計算をミスなく解くための練習方法とポイント

公開日:2025.09.30

最終更新日:2025.09.29

この記事は4336文字です。

約4分で読めたら読書速度1200文字/分。

四則混合計算をミスなく解くためには、基本的なルールである計算の順番を正しく理解することが重要です。

また、暗算に頼らず、途中式をしっかり書きながら解くことで、計算ミスを減らすことができます。

速ドッグロボ

目次

四則混合計算を解くポイント

いろいろな種類の計算が組み合わさった「四則混合計算」は、ルールを知らないと間違えやすい分野です。

ですが、計算の順番やカッコの使い方、途中式の書き方など、いくつかのコツを知っていれば、ミスを減らしてスッキリ解けるようになります。

速ドッグロボ

計算の順番を正しく覚える

四則混合計算をミスなく解くためには、計算の順番をしっかり覚えることが大切です。

「たし算、ひき算、かけ算、わり算(四則)」が混じった計算の優先順位は「かけ算・わり算を先に、たし算・ひき算を後に行う」というルールがあります。

例えば、「4+5×3」という問題では、たし算よりもかけ算を先に行い、「4+15=19」が正しい答えです。

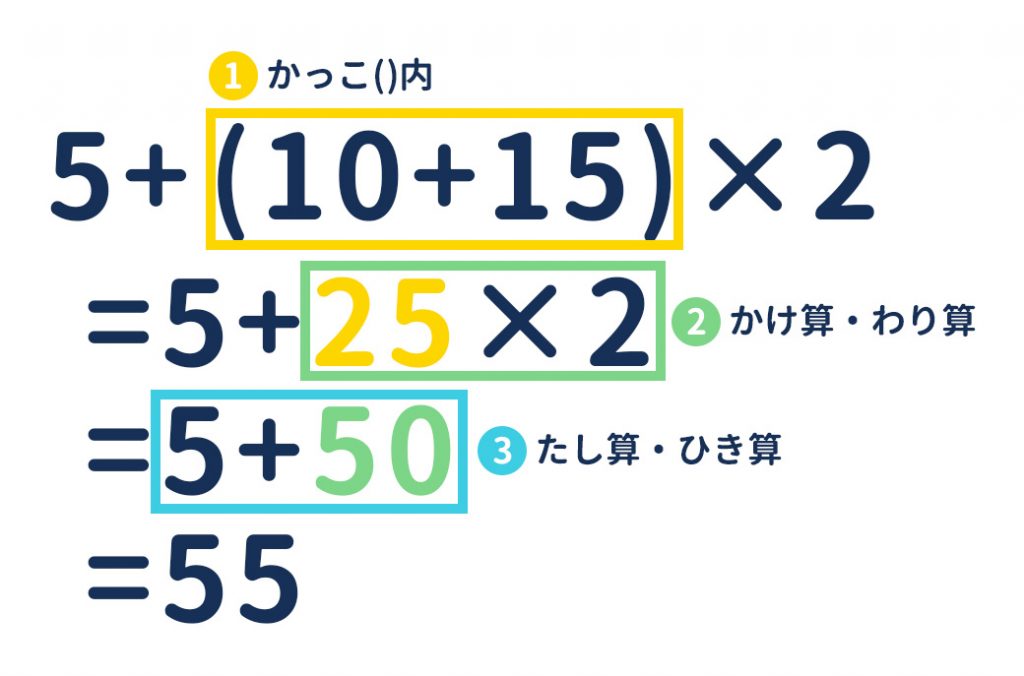

カッコを使った計算方法をマスターする

四則の順番に加え、カッコ内の計算の優先順位も覚える必要があります。

カッコ内は四則の計算よりも先に行います。

例えば、「5×(3+2)」の場合、カッコ内の計算を優先して行うため「5×5=25」となります。

カッコがある場合の計算ルールもしっかりと覚えるようにしましょう。

計算のルールを守るだけでなく、カッコを利用して数をグループ化する意識を持つと、解きやすくなるでしょう。

無理に暗算せず途中式を書きながら解く

「途中式がない方がかっこいい」と暗算で計算を進めると、思わぬミスをしてしまうことがあります。

答えが間違ってしまうと本末転倒ですよね。

途中式をしっかりとノートなどに書き出すことで、計算ミスを減らし、正確な解答にたどり着けます。

また、自分の計算工程が目で見えると、後から見直しをする際にも役立ちます。

親御さんが子どもの勉強をサポートする際にも、「途中式を書く習慣」をつける手助けをすると良いでしょう。

反復練習をする

四則混合計算を身につけるためには、やはり反復練習が効果的です。

計算のコツやルールを覚えるだけではなく、覚えたルールを使って日々繰り返し練習を行いましょう。

また、練習問題ではさまざまなパターンの計算に挑戦すると、応用力も鍛えられます。

ミスを減らすには、同じ問題を何度か解いて定期的に復習することも重要です。

同じ部分で間違わないように意識できるといいですね。

逆算で答えを検証してみる

逆算は少し難しいですが答えを基に式を埋めていく計算方法です。

例えば、「□+5=10」というたし算の問題の場合、逆算すれば「10-5=□」と考えられ、「〇-4=6」のひき算の問題の場合は「6+4=〇」で答えが求められます。

かけ算・わり算はもう少し複雑で、「△×4=12」のかけ算は「12÷4=△」のわり算で答えが求められ、「☆÷3=3」のわり算は「3×3=☆」のかけ算で答えが求められます。

逆算は式の確認や答えが正しいかを見直すときに役立ちます。

また、逆算を練習することで、計算ミスを見つけやすくなります。

四則混合計算に慣れてきたら、問題を解くだけでなくその答えを逆算で検証する練習もしてみましょう。

四則混合計算とは

四則混合計算を正しく解くには、まずその基本となる「四則計算」についてしっかり理解しておく必要があります。

四則計算の意味や特徴、そしてそれがどのように混ざり合って四則混合計算になるのかをわかりやすく解説していきます。

速ドッグロボ

四則計算とは

四則計算とは、たし算(加法)、ひき算(減法)、かけ算(乗法)、わり算(除法)の4つの基本的な計算を指します。

これらは算数の基礎であり、日常生活や学業でも頻繁に使用されます。

四則計算を正しく理解し、使いこなすことは、算数や数学を学ぶ上で欠かせないスキルです。

四則混合計算とはこれら4つの計算が混ざったものです。

四則計算の種類と特徴

四則計算には、それぞれ特徴があります。

たし算とひき算は、数を増やしたり減らしたりする基本動作ですが、順番を守れば相互に補完し合う関係にあります。

一方、かけ算とわり算では、それぞれ数を繰り返し足したり分割したりする形で計算を行います。

四則混合計算になると、これらの計算が一問の中で複雑に組み合わさり、計算の順番が計算結果に大きく影響します。

このため、かけ算やわり算を優先させるルールを習得することが大切です。

算数・数学の基本になる

四則混合計算は、算数・数学だけでなくさまざまな分野の計算の土台となるものです。

小学生で学習する内容だと、面積を求める時に四則混合の式を用いる場合がありますよね。

中学や高校に進むと、代数や方程式、さらには物理や化学などにも四則混合計算が応用されます。

四則混合計算は単純な計算のように思われますが、複数の計算を正しい順番でそれぞれ正確に解かなければなりません。

この基本的な計算力は、数学力全般の向上につながります。

四則混合計算を解くために必要な力

四則混合計算をしっかり解くためには、ただ公式やルールを覚えるだけでは不十分です。

計算の順番を守る力、焦らず式を整理する力、そして自分のミス傾向を把握して改善する力など、いくつかの「見えにくい力」が必要です。

速ドッグロボ

計算を正しく解く

四則混合計算をミスなく解くためには、計算を正しく行う力が欠かせません。

特に大切なのが計算の順番を守ることです。

四則混合計算では、かけ算・わり算をたし算・ひき算よりも優先して計算しなければなりません。

例えば、「4+5×3」という問題があれば、まずは「5×3=15」を計算し、その後に「4+15=19」という流れになります。この順番を誤ると、結果が大きく変わってしまいます。

また、途中で暗算するとケアレスミスを誘発しやすいので、必ず途中式をしっかりと書く習慣をつけましょう。

焦らず計算式を整理する

四則混合計算では、問題の複雑さが増すと焦りがちですが、焦らずに計算式を整理する力が必要です。

特に複雑な式では、整理しながら計算することで見通しがよくなります。

例えば、「25×16÷5÷8」のような式は混乱してしまいがちです。

まずは簡単に計算できる形に整理しましょう。今回はたし算・ひき算がない式なので計算の順番を入れ替えることができます。

「25÷5」と「16÷8」は計算しやすいですよね。「25÷5×16÷8=5×2=10」となります。

さらに、間違えやすいポイントは自分だけの注意書きや印をつけると良いでしょう。緊張や焦りによるミスを防ぐためには、見直しを習慣化することも重要です。

自分が間違えやすいポイントをおさえておく

四則混合計算をミスなく解くためには、自分がどこで間違いやすいかを知ることが重要です。

よくあるミスには、符号の見落とし、計算の順番間違い、暗算中に数字を入れ替えるといったものがあります。

例えば、「53+89=132」のような単純な計算ミスや、「4+5×3」を「9×3=27」としてしまう計算順序の誤りが挙げられます。

このようなミスを減らすためには、自分が失点しやすい問題やポイントをノートにまとめて復習し、定期的にチェックリストを作ることが効果的です。

また、親や先生のアドバイスを取り入れることで、効率的に改善することができます。

計算力をトレーニング!算数的思考力講座

算数的思考力講座では、基礎となる計算力を伸ばし、その土台をもとに、より高度な思考力問題に挑戦します。

計算トレーニングでは、整数の計算から単位換算や四則混合計算など、約40のカテゴリの計算問題でパターンを習得し、反復により速度の向上を目指します。

自分のペースで先取りや再挑戦をし、計算力を伸ばしていきます。

達成感を感じる演出や効果音、アバター等のゲーミフィケーションの要素を取り入れており、楽しく成果を伸ばせます。

ぜひお近くの導入教室で体験してみてください。

総合的な思考力を身につけ

算数・数学が得意に

こんな小学生におすすめ!

- 算数や数学の文章問題を得意にしたい

- 図や表のある問題に取り組みたい

- 成果を実感しながらトレーニングしたい

- 計算の速度を向上させたい

まとめ

まずは計算の順序を正しく覚えよう!

焦らず途中式を書いて計算することが大切

- 一番大切なことは計算の順番を正しく覚えること

- 反復学習をすることで正確さとスピード感を養うことができる

- 間違えやすいところをおさえておき、焦らず整理しながら計算する

四則混合計算は中学受験や日常生活でも役立つ重要なスキルであり、正しく解く力を身につけておくことが後の学習の基礎になります。過度に厳しく指導するのではなく、子どもの間違いや苦手な部分を一緒に分析し、楽しく練習できる工夫を取り入れてみましょう。計算ミスを完全になくすことは難しいですが、順番を守るルールや途中式を整理する習慣を早めに身につけることが、より正確な計算力につながります。