ケアレスミスをなくすには?算数力アップのための原因分析

公開日:2025.10.14

最終更新日:2025.10.10

この記事は4465文字です。

約4分で読めたら読書速度1200文字/分。

「ウチの子はケアレスミスがなくならなくて…」「何度言ってもケアレスミスのオンパレードで…」という悲鳴にも近い悩みというのは、お子さまの答案(特に算数)を見ていると尽きない悩みの一つなのではないでしょうか。

では「ケアレスミス」を『治す』ための特効薬はあるのでしょうか。

残念ながら「これを言えば/これをやればケアレスミスが撲滅できる」というような「特効薬」はありません。

もちろん、志望校が明確になって「この学校に絶対合格したい!」という思いや、受験期が近づいて「あとX点取るためにはミスをしている場合ではない!」という意識でケアレスミスが減っていくことはあるでしょう。

ここでは、そういった「気持ち」の側面以外からケアレスミスを減らす方法について考えていきます。

ライター

安田 哲

一般社団法人 日本速読解力協会 理事

約20年間にわたり首都圏大手進学塾の現場の最前線で、英語・国語を中心に指導。中学受験・高校受験の難関校への多数の合格者を輩出。科目の内容の指導だけでなく、家庭学習管理、生徒・保護者の皆様との面談を多数行う。大学院では言語学を専攻、英語以外の言語に関しても幅広い知識を有する。

目次

そのミス、本当に全部が「ケアレスミス」?

お子さまがテストを終えたときや、答案を持ち帰ってきたとき、「ケアレスミスをしちゃった」とか「この計算問題はケアレスミスで…」といったような振り返りをするケースがあると思います。

しかし、それらは本当にすべてが「ケアレスミス」なのでしょうか。

ケアレスミスを「分解」してみましょう

実際の問題について考える前に、ひとつ例を出してみましょう。

例えば「肉じゃが」を作ることを考えます。

料理経験が豊富な人であれば、具材をどれくらいの大きさに切ればよいのか、調味料はどの順番に入れればよいのか、味を染み込ませるためにはどうすればよいのか…など、様々な「ポイント」が明確になってくるはずです。

逆に言えば、これらの「ポイント」のすべてが「落とし穴」にもなりうるのです。

じゃがいもを少し小さく切りすぎてしまって煮崩れしてしまった…というのは「ケアレスミス」でしょうか。

小さく切ってしまったことはケアレスミスかもしれませんが、肉じゃがという料理全体で考えると大きなミスかもしれません。

ミスの要因を分解してみることが大切

問題を解いて正解を出すためにはいくつかの手順が必要です。

まずは問題文を正確に理解できているか。

何を答えなくてはいけないのかがわからなければ正確な解答には辿り着くはずもありません。

これを「①インプットの過程」とします。

次に「②処理の過程」があります。

問題を正しく理解できたら、求められている解答を目指して頭の中や紙の上でいろいろな処理をしていく過程です。

この過程は料理で言う「調理の過程」に近いので、多くの落とし穴がありそうだと想像できるところです。

そして出すことができた解答を正しく答案(解答欄)に反映するという「③アウトプットの過程」があります。

次のセクションではこれら①~③について詳しく見ていきます。

ケアレスミスを3つのプロセスで分解する

インプットの過程

インプットの過程で一番大切なことは「問題文を正確に理解して、正解に向けての道筋がわかること」です。

料理の例で言えば「メニューとレシピがわかること」になります。

実際には、問題の「読み飛ばし」や「誤読・思い込み」が起きやすいエラーです。

読み飛ばした結果、重要な条件を見落としてしまって問題を解き始めるケース(多くの場合問題が解けなくなった時点で条件の見落としに気づく)や、以前に解いた似た問題と同じだろうと思い込んでしまった結果、まったく違う解き方をしてしまうケースが考えられます。

限られた時間の中で「問題を理解する」ことが必要ですが、最近は長い問題文も増えてきていますので、日ごろから速く正確に問題文を理解できるようなトレーニングをしておくことが必要ですね。

処理の過程

第一歩目の踏み出しが重要

処理の過程は料理の「調理過程」に相当しますので、落とし穴が多いポイントです。

それゆえに、子どもたちが「ケアレスミス」と言ってまとめてしまいがちなポイントです。

インプットの過程で「レシピがわかること」を挙げましたが、処理過程の第一歩とも言えるステップです。

よく、算数・数学の先生方から「解答の方針」といった言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、正しい方針で一歩目を踏み出さないと、おかしな方向に進んでしまうということが起きてしまいます。

そのまま突き進んでしまうことがないようにすることが重要です。

計算ミスも分解して対策を

そして、最も多く「ケアレスミス」とまとめられてしまうのが「計算ミス」です。

これも「計算ミス」として大きくまとめてしまうと対策が立てにくくなってしまいます。

① 字が雑で…

まずは、焦ってしまって字が雑になってしまうケースがあるでしょう。

落ち着いて問題を解いたり、時間を制限しないで問題を解いたりすれば解けることが多いタイプです。

「急いで字が雑になってしまうようだから、気をつけようね」ということが対策になります。

② ひっ算が雑で…

他にも、ひっ算のケタが揃っていないケースも考えられます。

ケタがずれてしまって、おかしな数字を下におろしてしまうケースです。

低学年ではマス目のあるノートを使ってタテのケタを意識させることが対策になるでしょうし、高学年の場合は「ひっ算の時にケタがずれやすい」と自分で意識させることでも対策になります。

③ 計算のやり方がわかっていない…

計算の仕方がわかっていない(例:小数同士のかけ算やわり算の位取り)場合は、「計算ミス」以前の問題になりますので、その単元をしっかりと復習をしておくことが重要です。

このケースは「ケアレスミス」や「計算ミス」とは言えないでしょう。

④ やり方はわかっているのに…

一方で、計算の仕方はわかっているのにミスをしているケースがあります。

繰り上がりや繰り下がりを間違えたり、かけ算九九を間違えたりするケースです。

単純な「計算ミス」となりますが、もし同じような問題でミスをする(繰り下がりばかり間違えるなど)のであれば、間違えやすい問題を意識させることが対策になります。

特に共通するミスがないという場合には、全体的に計算のトレーニングをしておく必要があります。

かけ算九九は習熟すればほとんどミスがないのと同様に、計算の習熟度を高めておくことがいちばんの対策になります。

その意味では、最もリカバリしやすい領域とも言えるでしょう。

アウトプットの過程

そして最後の仕上げです。

問題文で指示された形式で答えているか、解答欄は正しいか、余分な単位をつけていないか…など、正しい処理に基づいて出すことができた解答を、答案に正しく反映するという段階です。

ここまでのインプット・処理の過程で時間の余裕があれば、見直しの時間を確保できますので、おかしなエラーはおきにくいと言えます。

ただ、実際には時間の余裕があって、見直しの時間も確保できていたはずなのに、ミスに気づいていないケースというのも存在します。

このケースでは多くの場合「見直し」の正しいやり方がわかっていないということになります。

「どこかに間違いがあるかもしれない」「ぜったいに間違いはあるんだ」という気持ちに切り替えてチェックをすることを習慣にすることが必要ですね。

思考力を伸ばすために必要なこと

最近は思考力を問う算数の問題も増加しています。

「思考力を伸ばしたい」と考える保護者の方も多いのではないでしょうか。

思考力を伸ばすために「考えなさい」と言っても、子どもたちは(大人が思うように)考えることはできません。

思考力を伸ばすために必要なことは、「試行錯誤すること」です。

「間違えても構わないから手を動かしてみる」と言い換えてもいいかもしれません。

料理を作るときに、何かの食材や調味料が足りなかったとき、経験のある大人であれば途中で方針転換ができます。

これは、過去の経験値があることでさまざまな「道筋」を思いつくことができるからです。

それに対して、経験値の少ない子どもの場合には「ほかの道」を見つけることができず、自分の最初の考え方からなかなか離れられません。

試行錯誤した経験があれば「前回はこれをやってみて失敗したな」とか「以前に成功したこのパターンでやってみよう」と挑戦することができるようになります。

これこそが、初見の問題であっても「考える」ことができる思考力と言えるでしょう。

総合的な思考力を身につける「算数的思考力講座」

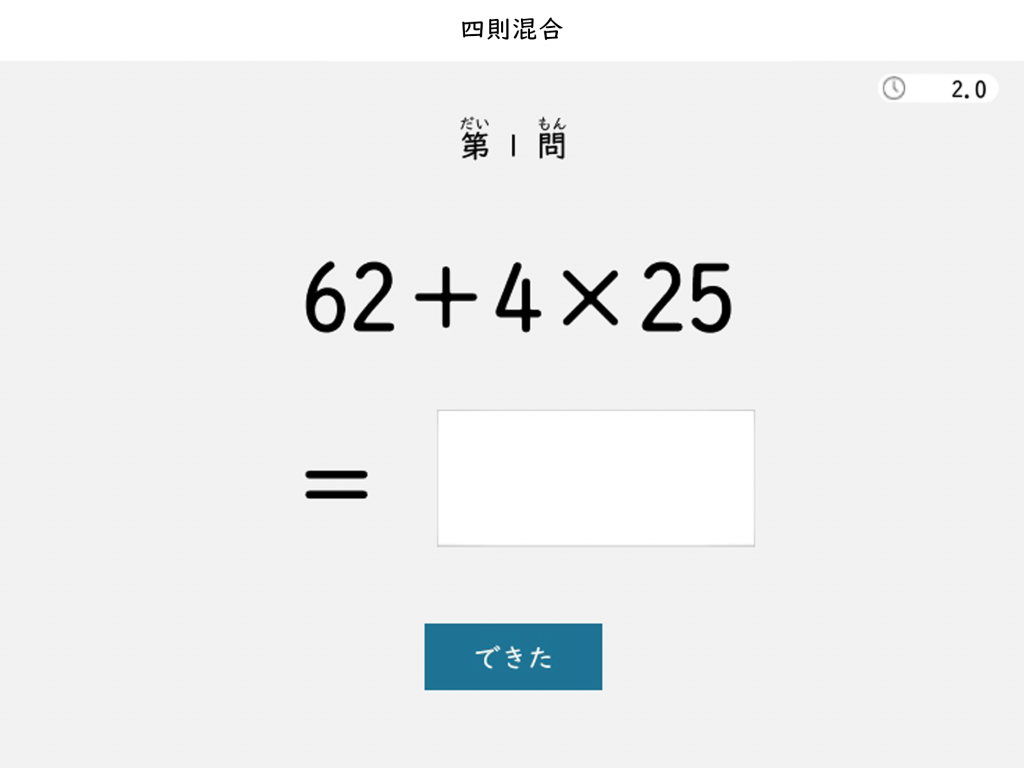

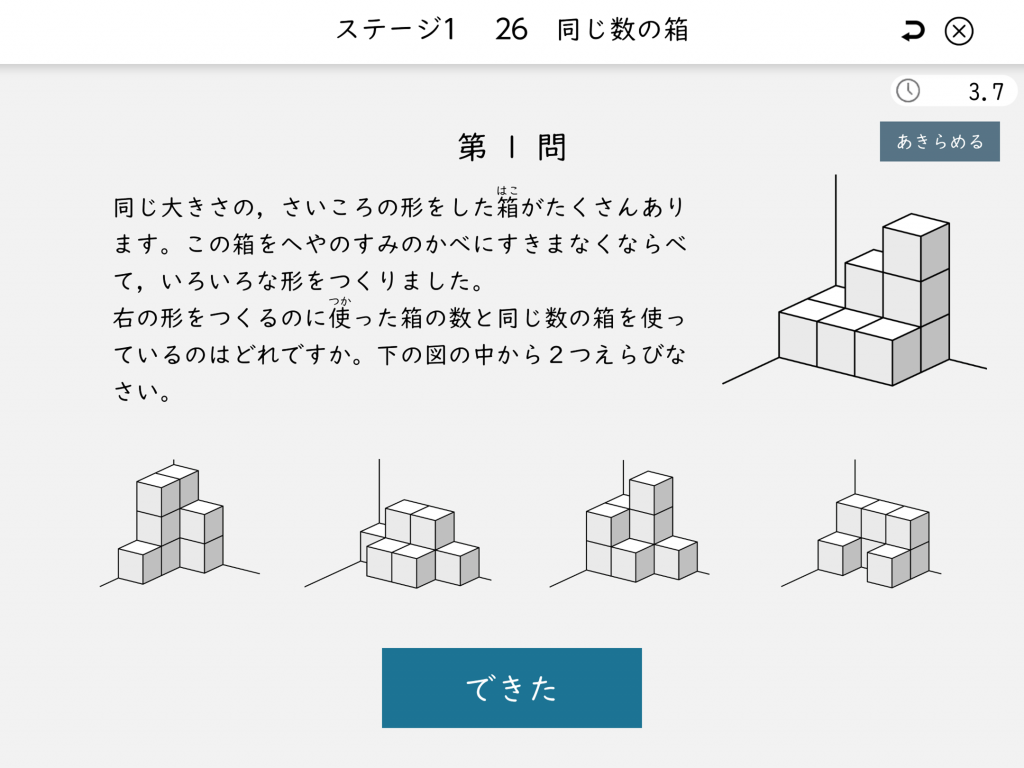

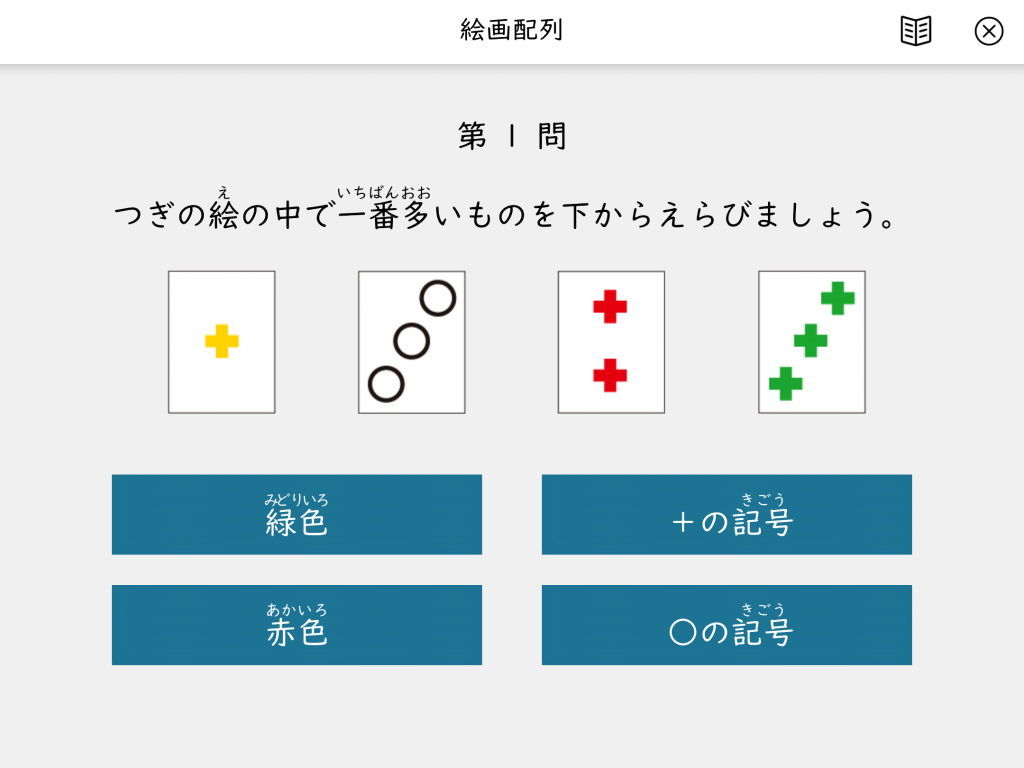

算数的思考力講座では、基礎となる計算力をトレーニングし、すばやく正確に処理できる力を身につけていきます。

その上で、思考問題の基本パターンを習得しながら、どのような問題に直面しても、深く考え抜いて解決する力を養成していきます。

計算、算数的思考力、思考力の3つのコンテンツで構成しており、それぞれを組み合わせてトレーニングすることで計算と思考のスピードを上げ、確かな実践力の土台をつくります。

達成感を感じる演出や効果音、アバター等のゲーミフィケーションの要素を取り入れており、楽しく成果を伸ばせます。

ぜひお近くの導入教室で体験してみてください。

総合的な思考力を身につけ

算数・数学が得意に

こんな小学生におすすめ!

- 算数や数学の文章問題を得意にしたい

- 図や表のある問題に取り組みたい

- 成果を実感しながらトレーニングしたい

- 計算の速度を向上させたい

まとめ

ケアレスミスを減らすためには、それぞれのプロセスを丁寧に分析しましょう!

- ケアレスミスは、単なる不注意では片付けられない

- ケアレスミスは、インプットからアウトプットに至るまでの各プロセスに潜むミスの複合体である

- 読解力といった土台や思考力の基盤を鍛えることが重要である

ケアレスミスを減らすためには、注意を促すだけではなく、問題をしっかり理解することが大切です。問題文を読んで理解する練習をしたり、基本的な計算を確実にできるようにすることが効果的です。お子さんが自信を持って問題に取り組めるよう、ポジティブな声掛けを心掛けましょう。