図形問題に役立つ力!小学生が空間認識能力を鍛える方法とは

公開日:2025.08.04

最終更新日:2025.08.01

この記事は3632文字です。

約3分で読めたら読書速度1200文字/分。

物体の形や位置、距離感を正確に把握する空間認識能力は、図形問題を解くために役立つだけでなく、絵を描くスキルやスポーツにも大きく影響するため、さまざまな分野で役立ちます。

速ドッグロボ

目次

空間認識能力を鍛える方法

空間を意識するように声をかける

空間認識能力を鍛えるためには、まず意識をすることからはじめましょう。

日常生活の中で子どもに空間を意識させる声かけを行うことが効果的です。

「あそこ」や「これ」と抽象的に表現しがちですが、「あそこ」ではなく「左側の棚」や「これ」ではなく「丸い消しゴム」のように、空間や形をイメージしやすい言葉で伝えてみましょう。

子どもにもそのような言葉遣いを促すことができるといいですね。

積み木やパズルなどの遊びの中で鍛える

子どもにとって、遊びは空間認識能力を育む重要な機会です。

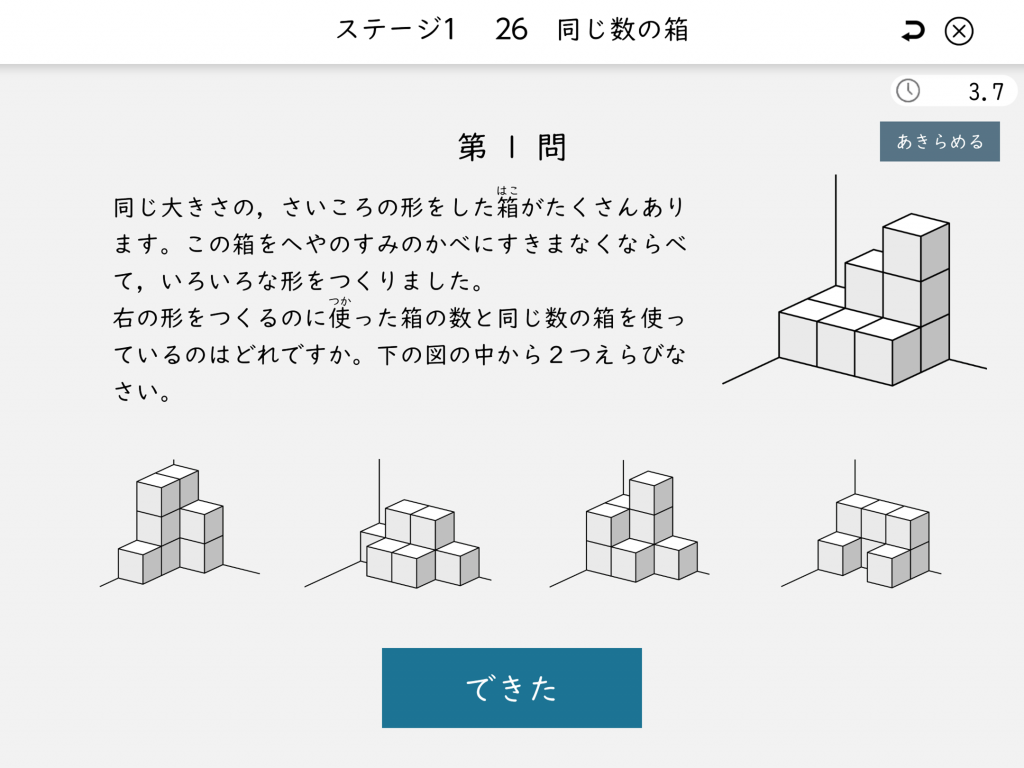

積み木は多面体の形状やパーツの配置を考えながら完成を目指す中で、自然に三次元空間を把握する力を養います。

また、自分で試行錯誤しながら形状を組み立てることで、物体同士の関係性や重ね方といった感覚が身に付きます。

折り紙やパズルの遊びも空間認識能力を伸ばす良い方法です。

折り紙では、二次元の紙が三次元的な形に変化する過程を自分の手で体験できます。

このプロセスで、形の変化や位置関係の理解が深まります。

一方で、パズルでは全体像を想像しながら正しい位置にピースを配置することで、視覚的な情報を組み立てる力が鍛えられます。

子どもだけでなく大人も集中力や認知能力の向上に役立ちますよ。

こうした遊びを通じて空間認識能力だけでなく、集中力や思考力も鍛えられます。

図形を書いてみる

図形を描く作業は視覚的な空間認識能力を高める良い方法です。

例えば、一緒に簡単な三角形や四角形を描いたり、複雑な立体図を再現したりすることで、図形の構造や角度、大きさのバランスに対する理解が深まります。

さらに、描いた図形を実際の物体と比較することで、現実の空間と平面上の表現を関連付ける能力を育てることができます。

こうした練習は、図形問題にも役立ちます。

空間認識能力とは

速ドッグロボ

この能力は、人間の視覚や聴覚など複数の感覚を通じて成り立ち、右脳が主要な役割を担います。

例えば、2次元の地図を読み解いて目的地にたどり着くことや、ボールを正確に投げたりキャッチしたりすることは、空間認識能力が日常的に働いている一例です。

空間認識能力は何歳から発達する?

空間認識能力は乳幼児期から成長を始めますが、本格的に発達するのは2~5歳頃と言われています。

この時期は手先の動きや視覚と動作の連動が増すため、子どもは周囲の空間を捉える能力を高めていきます。

また、積み木やブロック遊びなど、立体物を組み立てるような取り組みが、幼少期の空間認識能力の発達に貢献します。

小学生になるとその能力はさらに成長し、図形問題や算数などの学習に関係する場面でもその力を発揮します。

生活の中での空間認識能力の役割

生活の中で空間認識能力はあらゆる場面で重要な役割を果たします。

例えば、歩きながら物にぶつからないように進む、あるいは部屋の中に家具を配置するなどの行動が挙げられます。

また、方向音痴の原因の一つとして空間認識能力が未発達であることが指摘されることもあります。

さらに、現代においてはスマートフォンの地図アプリを利用して移動ルートを把握する際など、日常生活のあらゆる場面で欠かせない能力です。

学力面での空間認識能力の役割

学力面でも空間認識能力は重要です。

特に算数や理科などの科目では、図形問題や立体構造の理解が求められる場面が多くあります。

空間認識能力が高い子どもは、これらの問題をスムーズに解くことができるため、学力にプラスの影響を与えます。

また、空間認識能力が優れていることで、物事を視覚的に捉え、情報を整理して図解化する能力も高まり、それがさらなる学習効率の向上につながります。

空間認識能力を小学生で鍛える必要性

速ドッグロボ

図形問題の苦手意識が軽減される

空間認識能力を鍛えることで、小学生が特に苦手としがちな図形問題に対する抵抗感を減らすことができます。

図形問題は、物の位置関係や形状などを三次元的にイメージする力が求められるため、空間認識能力が高いほど理解がスムーズになります。

空間認識能力を育むことで、算数や数学に対する興味や自信を持ちやすくなるため、学力面の向上にも繋がります。

運動能力が高まる

空間認識能力は運動においても非常に重要な役割を果たします。

例えば、ボールを投げたりキャッチしたりする際には、物体の動きや距離を正確に判断する能力が必要です。

特にサッカーやバスケットボールなどの球技では、ゴールや相手選手との距離感を正確に掴むことで、戦略的に有利な動きを取ることができます。

空間認識能力を鍛えることで、運動中の動作がスムーズになり、反応速度や動きの正確さも向上します。

体育の授業やスポーツ活動でも自信を持って取り組めるようになり、身体を動かす楽しさを感じやすくなるかもしれませんね。

絵を描くことや図解化が得意になる

空間認識能力が高い子どもは、絵や図形の描写、さらには図解化といった表現能力にも優れる傾向にあります。

例えば、立体的な物を平面的に描くスキルや、複雑な関係を分かりやすく図で示すスキルは、空間認識能力が基盤となっています。

空間認識力が高いほど、頭の中で物体や空間の形状を自由に思い描くことができるため、創造性を発揮しやすくなります。

これは、美術やデザインなどの分野においても良い影響になります。

これにより、学習面においてもプレゼンテーション能力が向上したり、美術分野での創造性が一層引き出されたりと、多方面での活躍が期待できるでしょう。

構造理解力が高くなる

空間認識能力を鍛えることで、建物や機械などの構造を理解する力が高まります。

例えば、プラモデルを制作したり、積み木で遊んだりするときには、部品の配置やバランスを考える必要があります。

このような行動を通じて、物体の内部構造や組み立て方を把握できる能力が養われます。

将来的には理系分野での学びや職業の選択肢を広げる可能性にも繋がり、実生活においても非常に役立つスキルとなります。

空間認識力を育む「算数的思考力講座」

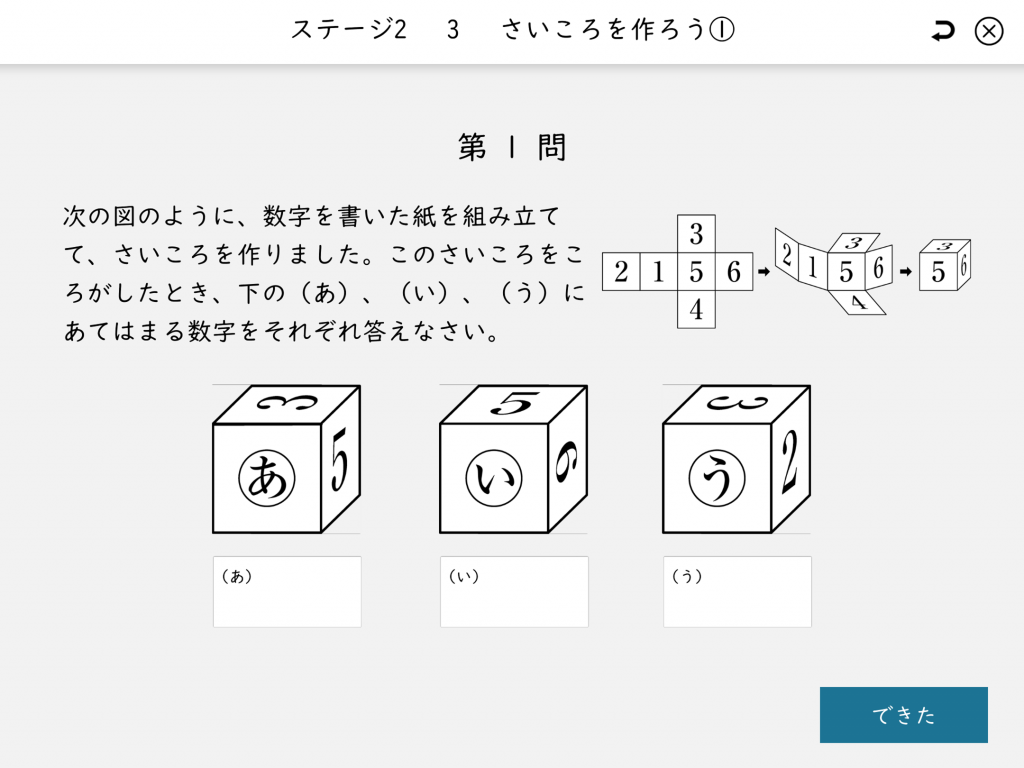

算数的思考力講座では思考問題の基本パターンを習得しながら、どのような問題に直面しても、深く考え抜いて解決する力を養成していきます。

こんな方におすすめ

- 図や表のある問題に取り組みたい

- 成果を実感しながらトレーニングしたい

- 算数や数学の文章問題を得意にしたい

基礎となる計算を瞬時に処理できる力を伸ばし、その土台をもとに、より高度な思考力問題に挑戦します。

反復と実践で本格的な「考える力」を育みます。

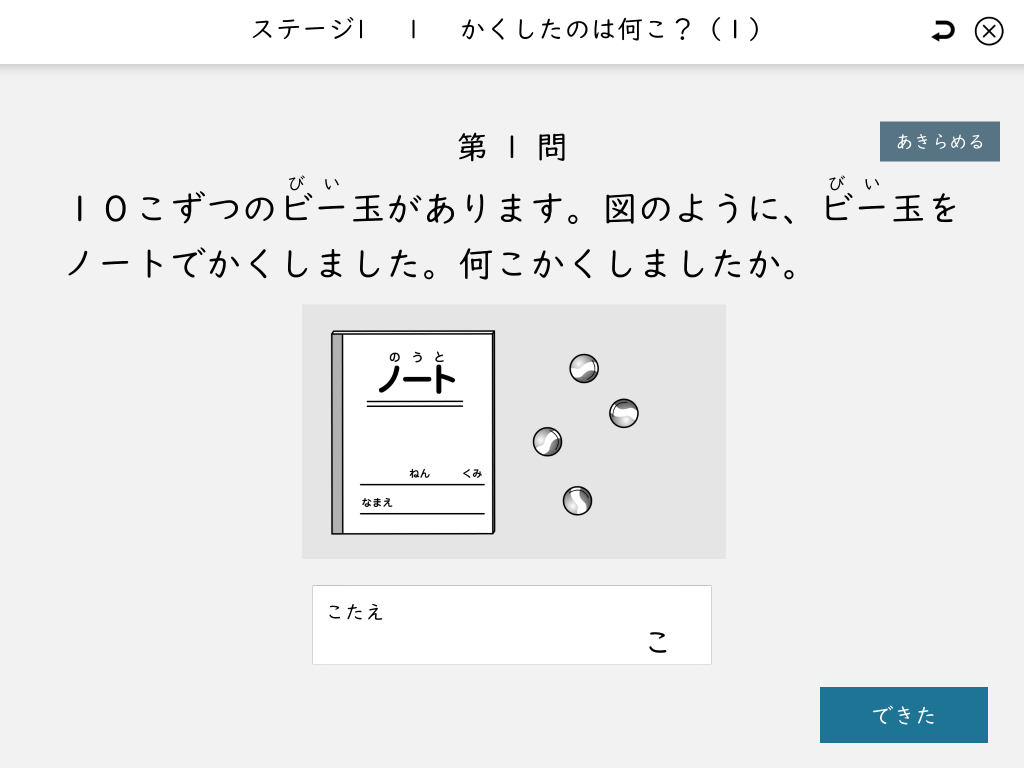

算数的思考力トレーニングでは、平面や空間でものが移動・回転するようすを想像するトレーニングが搭載されており、空間認識能力を育むことができます。

まとめ

積み木やブロックで遊びながら空間認識能力を鍛えよう

- 空間認識能力が本格的に発達するのは2歳から5歳頃

- 空間認識能力が高いと情報を図解化でき、図形問題の理解がスムーズになる

- 空間認識能力は運動にも役立つので、スポーツにも自信を持つことができる

積み木やパズルといった遊びを取り入れたり、図形を書いたりすることが空間認識能力を鍛えるために重要です。空間認識能力は鍛えておきたい力のため、幼少期のうちからその育成に力を入れるとより効果的でしょう。